Presentación

Buscar este blog

Páginas

sábado, 20 de agosto de 2011

La asombrosa capacidad visual humana para evaluar el movimiento de personas y animales

Este proceso es conocido como percepción del movimiento biológico, y los humanos somos tan eficientes en él que bastan unos pocos puntos en una pantalla que representen las principales articulaciones del cuerpo para que casi cualquier persona visual y mentalmente capacitada obtenga toda la información importante que necesita, siempre y cuando esos puntos se muevan.

Eso lleva a plantearse una pregunta obvia: ¿Qué papel exacto desempeña el movimiento en ese proceso? ¿El sistema visual sólo lo utiliza para conectar los puntos a fin de crear una estructura coherente o "global"?

Nikolaus F. Troje, Masahiro Hirai y Daniel R. Saunders de la Queen’s University en Kingston, Canadá, y Dorita H. F. Chang (ahora en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido) han investigado esta cuestión en un nuevo estudio.

Ellos mostraron a los participantes en los experimentos una serie de estímulos generados por ordenador, en los que aparecían 11 puntos de luz que representaban hombro, caderas, codos, muñecas, rodillas y tobillos de una persona caminando como si estuviera sobre una cinta móvil. Después de observar el movimiento de los puntos durante tan sólo dos segundos, los participantes tenían que indicar en qué dirección consideraban que se movía el caminante virtual.

Es una tarea fácil, y los participantes la realizaron casi sin fallar. Pero además también fueron capaces de hacerlo incluso cuando se alteraba completamente la estructura global del cuerpo, modificando al azar la ubicación de los 11 puntos. Lograrlo en tales condiciones indica que el movimiento local de puntos individuales aún contenía información suficiente sobre la dirección en que se movía el caminante.

¿Por qué nuestro sistema visual es tan perspicaz incluso cuando la forma de una figura está tan distorsionada? Troje argumenta que, para sobrevivir, tenemos que poder detectar la presencia de un ser vivo en el entorno visual, independientemente de si se trata de un ser humano, un depredador potencialmente peligroso, o incluso una presa que podamos cazar. Para ese fin, necesitamos un mecanismo de detección que sea independiente de la forma particular de un animal.

Sin embargo, cuando se hizo un experimento en el cual el conjunto completo de puntos fue presentado boca abajo, es decir con la cabeza abajo y los pies arriba, los participantes ya no pudieron discernir hacia dónde se dirigía la figura. El motivo, argumenta Troje, es que nuestro sistema visual utiliza la información contenida en estos movimientos de puntos locales, principalmente los de los pies, sólo cuando está validada por otras propiedades que no poseen en sí mismas información alguna sobre la dirección a la que se dirige la silueta pero que avalan la validez de la otra información. En este caso, la propiedad que avala la validez de lo observado es la orientación vertical correcta, es decir que los pies estén abajo y la cabeza arriba.

La asombrosa capacidad de las aves para volar con precisión entre obstáculos

El equipo de Huai-Ti Lin de la Universidad de Harvard entrenó unas palomas para que volaran a través de un bosque artificial con una pequeña cámara sujeta a la cabeza, proporcionando a los científicos literalmente imágenes a vista de pájaro. Además filmaron a las palomas desde ambos lados. De este modo, es posible reconstruir lo que ve el animal y también cómo se mueve.

Los métodos que usan las palomas para maniobrar a través de entornos difíciles podrían ser usados como modelo para desarrollar tecnología destinada a pilotos automáticos para aeronaves. Las palomas, con una visión panorámica de más de 300 grados, están bien preparadas para esa tarea de maniobrar porque su visión les permite evaluar obstáculos a ambos lados. También pueden estabilizar la visión y cambiar rápidamente entre campos de visión distintos con un pequeño movimiento rápido de la cabeza.

Los investigadores también han constatado que las aves tienen otras habilidades que serían importantes para aeronaves autopilotadas, como por ejemplo que saben elegir las rutas más directas. Éste es un modo muy eficiente de atravesar el bosque, ya que las aves tienen que cambiar menos de dirección, consumiendo así menos energía, y también porque llegan más rápido al otro lado.

Otro hallazgo interesante es que parece que la dirección con la que las palomas salen del bosque es exactamente la misma con la que entran, a pesar de todos los cambios de dirección y giros que hacen dentro del bosque.

![Una de las palomas equipada con una cámara. (Foto: Talia Moore) [Img #3857]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3857.jpg)

Al utilizar un robot o una aeronave no tripulada, tendría un valor incalculable poder simplemente proporcionarle las coordenadas del lugar de destino sin tener que darle información detallada de todos los obstáculos que podría encontrar en el camino.

domingo, 14 de agosto de 2011

El inesperado alcance de una ilusión óptica descrita por Aristóteles

La última se ha producido en un estudio encaminado a determinar si esa ilusión óptica la experimentamos porque somos conscientes de que el fondo se está moviendo en una dirección, haciendo ello que nuestro cerebro cambie su marco de referencia para que podamos ignorar este movimiento, o si, por el contrario, se trata de una reacción esencialmente automática y subconsciente.

El equipo de Davis Glasser y Duje Tadin del Departamento de Ciencias Cognitivas y del Cerebro de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, y James Tsui y Christopher Pack del Instituto Neurológico de Montreal, Canadá, muestra que los humanos experimentamos ese efecto post-movimiento del fondo aunque dicho movimiento sea tan breve que ni siquiera podamos percibir si se dirige a la derecha o a la izquierda.

Incluso cuando a una persona se le muestra un video de un patrón gráfico en movimiento, durante sólo 25 milésimas de segundo, o sea tan corto que no se puede distinguir conscientemente la dirección en que se desplaza, el cerebro se ajusta automáticamente. Si al sujeto entonces se le muestra un objeto estático, le parecerá como si se moviera en la dirección opuesta al movimiento de aquel fondo.

![Imagen procedente del video de la ilusión óptica, de la Universidad de Rochester. (Foto: U. Rochester) [Img #3778]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3778.jpg)

En las grabaciones de una zona del cerebro especializada en el movimiento, los investigadores han descubierto neuronas que, tras una breve exposición al movimiento, responden a los objetos estáticos como si en realidad estuvieran en movimiento.

Los investigadores piensan que estas neuronas son responsables del movimiento aparente de objetos estáticos que la gente ve durante esa ilusión óptica.

Aquí puede verse una versión, preparada desde la Universidad de Rochester, de dicha ilusión óptica. Después de contemplar el movimiento de un fondo, la imagen estática de la mascota de la universidad parece estar expandiéndose cuando en realidad permanece inmóvil:

sábado, 6 de agosto de 2011

¿Cómo reconocemos rostros?

Los psicólogos Sébastien Miellet y Philippe G. Schyns, de la Universidad de Glasgow en Escocia, y Roberto Caldara, de la Universidad de Friburgo en Suiza, han resuelto el añejo debate entre los científicos que defendían la estrategia "local" y los que defendían la estrategia "global".

Para obtener los datos cruciales, los investigadores desarrollaron un método, llamado iHybrid, que detecta qué información es usada para identificar un rostro. Los aspectos tecnológicos del experimento son complejos. En esencia, los investigadores crearon imágenes híbridas de pares de hombres famosos y las manipularon para crear un rostro que se pareciera por igual a ambos hombres.

Mientras un sistema de seguimiento de los ojos localizaba adónde miraba exactamente el sujeto en cada momento, iHybrid integraba fluidamente los dos rostros con el fin de mostrar un rostro cerca del lugar hacia donde miraba el individuo y el otro en el área circundante. A los participantes se les preguntó qué veían. Como la imagen era un híbrido, podían decir que era uno o ninguno de los dos hombres.

Cuando la persona se fijaba primero en los ojos o la boca, identificaba el rostro con una estrategia local, aunque su mirada se trasladara posteriormente. Si primero se fijaba en el centro del rostro, adoptaba un procesamiento global. Sin embargo, el mismo participante podía utilizar una estrategia global en una prueba y una local en la siguiente.

![Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa reveló que la transformación gradual de una imagen en otra (morphing) de retratos robot hechos a partir de los recuerdos de testigos, mejora el resultado. (Foto: ISU) [Img #3672]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3672.jpg)

En conclusión, el procesamiento de rostros no se basa en un sistema rígido o en una estrategia de muestreo de información única e inamovible. En realidad, usamos tanto la estrategia global como la local para identificar rostros.

domingo, 3 de julio de 2011

Ojo antiguo

Un nuevo dispositivo ayudará a las personas invidentes a moverse con autonomía

EYE 21 es una herramienta electrónica que permite a las personas ciegas moverse por cualquier entorno con autonomía. El ciego, gracias a unas gafas de sol con dos microcámaras y unos auriculares, es capaz de percibir una imagen acústica del espacio hacia el que apunta con su nueva mirada. Su desarrollo es una continuación del proyecto europeo Casblip.

En su primera versión, el sistema hace un reconocimiento de formas y las sustituye por sonidos posicionados sobre la superficie de estas formas reconocidas. Las dos microcámaras analizan el espacio, crean un modelo tridimensional y hacen que suenen puntos de sonido que provienen de la superficie que se está analizando. De esta forma la persona invidente “oye el espacio” y su cerebro reconstruye la forma de esta a partir de los sonidos espacializados.

“Todos tenemos una capacidad natural para hablar al mismo tiempo que somos capaces de detectar la posición de una moneda al caer. Esa capacidad para representar el espacio con sonidos sin alterar otras actividades del cerebro es la base del funcionamiento del sistema. La combinación del uso de tecnología de reconocimiento de objetos junto con la representación sonora del espacio permite a la persona ciega recrear esos sonidos y percibirlos con su forma original”, apunta Guillermo Peris.

![(Foto: UPV) [Img #3186]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3186.jpg)

“Este avance, fruto de varios años y proyectos de investigación, supone una ayuda más para facilitar a las personas invidentes su integración, mejorando su calidad de vida”, añade Peris.

El premio concedido por la Fundación Vodafone está dotado con 20.000 euros. (Fuente: UPV)

sábado, 2 de julio de 2011

'Los magos nos llevan dos mil años de ventaja'

Luis Martínez Otero.

Luis Martínez Otero.Pregunta.– Su grupo de trabajo es Neurociencia Visual y en concreto la Unidad de Neurobiología Celular y de Sistemas ¿podría explicarnos en qué consiste? Respuesta.– En mi laboratorio estudiamos dos cosas, las partes del cerebro que procesan visualmente el mundo y esto lo hacemos de una manera básica, mediante técnicas como la imagen y el registro electrofisiológico y, en segundo lugar, ver las consecuencias que para nuestra percepción tiene este proceso. Para empezar, hemos de tener en cuenta que el cerebro no ve el mundo sino la actividad de las células de la retina, y lo más curioso es que la retina es plana por lo que la tercera dimensión es una creación del cerebro.

Sensorialmente no la recibe, la recrea, resaltando algunos aspectos más que otros, como el borde, el color o la forma. Pero esto no sucede solo con la tercera dimensión, el cerebro tiene sus estrategias, como las ilusiones visuales, y esas son las que intentamos estudiar. Existen infinidad de fenómenos de los que no somos conscientes y que negaríamos a pies juntillas, porque somos ciegos a nuestra propia ceguera.

El mantenimiento de nuestro cerebro es metabólicamente muy caro, consume casi el 30% de la energía y apenas representa un 3% del cuerpo. En contra de lo que pudiera parecer es lento y limitado tiene que analizar mucha información y para ello hemos de encontrar atajos. Para economizar recursos la mente ha aprendido a extraer lo más relevante y, a partir de esos paquetes de información, extrapola y saca conclusiones. No contrasta suficientemente la información, completa los huecos y ve continuidad donde no la hay, añadiendo algo que no estaba en la señal recibida o interpretando cosas que quizá no sean del todo correctas. Y de todo esto no nos damos cuenta porque queda en un plano inconsciente.

P.– ¿En qué consisten estos engaños?

R.– Existe la ceguera por falta de atención que pasa con la visión, pero es común a todas las modalidades sensoriales. Y sucede que, cuando pones el foco de atención en ciertas partes, el resto del mundo puede cambiar y tu no te enteras. Los magos nos llevan dos mil años de ventaja y son auténticos expertos en el empleo de este tipo de estrategias en sus trucos de magia. Gracias a ellos hemos descubierto que cuando dirigen la atención a un foco determinado fuera de él, pueden hacer lo que quieran porque el cerebro pasa. Cuando centramos nuestra atención en un punto, las células que representan esa zona aumentan su actividad y en las de alrededor ésta disminuye, así que un mismo estímulo que antes activaba esas áreas ahora pasa desapercibido. Trabajo con magos porque emplean muchas estrategias que pueden ayudarnos a comprender, entre otras cosas, cómo funciona la percepción.

Existe otro tipo de ceguera que también es muy curiosa, la ceguera a la elección. Este fenómeno fue descubierto hace unos seis años por los investigadores Peter Johansson y Lars Hall que llevaron a cabo un experimento con diferentes elementos, como fotografías o mermeladas. En él se enseñaba dos fotografías o se daba a catar dos mermeladas a los participantes, pidiéndoles que escogieran una. Tras la elección, el investigador les daba el cambiazo y el participante debía justificar el porqué de su elección. Y, sorprendentemente, la gran mayoría daba todo tipo de explicaciones que sustentaban lo contrario de lo que en principio había elegido. Y es que tu mente se confabula e inventa argumentos a posteriori, justificando lo que haga falta.

P.– ¿Cuál es uno de los principales desafíos de la Neurociencia de sistemas en la actualidad?

R.– El Santo Grial sería comprender qué es la consciencia, que es lo que hace que exista un salto cualitativo entre el cerebro de los animales y los humanos. Actualmente, parece que se trata de un proceso gradual, pero seguimos desconociendo los mecanismos cerebrales que lo explican. Y otro de los retos es el lenguaje. Por decirlo de alguna manera, estamos comenzando a entender el hardware, pero todavía nos falta el software.

P.– ¿Qué se cocina en nuestro cerebro cuando vemos un limón, una cereza o un pastel de chocolate?

R.– La idea que quería transmitir es que los órganos de los sentidos son un filtro y la sensación la tenemos en el cerebro. Existe un experimento muy interesante que se ha realizado con sumilleres a los que se les ha dado a catar tres vinos: uno tinto, otro blanco y un tercero que es también blanco, pero al que se le ha añadido un colorante que no altera ni el sabor ni el olor, pues todos lo perciben como tinto. Este ejemplo nos demuestra como el sentido de la visión puede predominar sobre el del gusto o el del olfato, al tiempo que nos ilustra sobre el poder de las expectativas que, puede llegar a ser tan fuerte que a veces podemos jurar que ha pasado algo que no ha pasado.

P.– Existe la Neurococina ¿Cómo pueden ‘maridarse’ Neurociencia y Gastronomía?

R.– La comida es una experiencia multisensorial y muchos cocineros están interesándose por las neurociencias y estudiando cómo influyen sentidos como el del oído y la visión para integrar sonidos y colores en el menú. Yo creo que los cocineros comenzaron trabajando con la Gastronomía molecular, investigando las propiedades físico-químicas de los alimentos y, ahora comienzan a dar el salto a la Neurociencia. Y es que dependiendo cómo se cocine un plato cambia de color y esto a su vez influye en su sabor. De este maridaje con la Neurociencia han surgido experiencias acústico-gastronómicas, como la de un chef inglés que combina los platos de marisco y pescado con el sonido del mar.

P.– ¿Puede nuestro cerebro cambiar la percepción de un alimento simplemente cambiándole el color?

R.– Pues parece ser que si y existe una experiencia muy interesante realizada con bebidas azucaradas de diferentes colores que lo demuestra. La prueba consistía en que el publico catara diferentes bebidas para que evaluar su dulzura. Se comprobó que si los colores eran rojos la gente las percibía como mucho más dulces que si eran verdes, aunque el grado de azúcar fuera exactamente igual.

P.– ¿Qué mecanismo o mecanismos cerebrales debieran tener en cuenta los profesionales que se dedican a la Gastronomía?

R.– En los últimos diez años nuestro conocimiento del cerebro ha crecido de forma exponencial y esto también ha influido en la Gastronomía. Experimentos como el anterior podrían tener mucha implicación desde el punto de vista de la salud pública. Si a una bebida pueden quitársele azúcares, pero añadiéndole color rojo el público sigue percibiéndola igual de dulce, podría ser una buena estrategia para elaborar productos más saludables. Otro ejemplo es el del sonido, los humanos asociamos lo que cruje a lo fresco, por eso cualquier alimento que nos lo recuerde nos va a gustar más. Las bolsas de patatas fritas hacen ese sonido y es un ejemplo de como un envoltorio puede influir sobre el sabor de un producto.

miércoles, 16 de febrero de 2011

11 de Febrero de 2011.

En lo que parece una paradoja, las conclusiones de un nuevo estudio apuntan a que el aburrimiento derivado de una mayor seguridad está provocando que hasta un tercio de los conductores emprendan acciones peligrosas e innecesarias al volante. Según los autores de este estudio, hacer un poco más peligrosas las carreteras haría que los conductores actuasen con mayor prudencia y el resultado final sería un descenso de las situaciones peligrosas.

En lo que parece una paradoja, las conclusiones de un nuevo estudio apuntan a que el aburrimiento derivado de una mayor seguridad está provocando que hasta un tercio de los conductores emprendan acciones peligrosas e innecesarias al volante. Según los autores de este estudio, hacer un poco más peligrosas las carreteras haría que los conductores actuasen con mayor prudencia y el resultado final sería un descenso de las situaciones peligrosas.Estos investigadores, de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, han comprobado que los conductores observados que no consideraron que las carreteras por las que condujeron fuesen difíciles para circular, eran más propensos a incrementar la velocidad o a efectuar adelantamientos. A raíz de estos resultados, los investigadores hacen una sugerencia sin duda polémica: Hacer las carreteras un poco más complicadas, con más obstáculos, podría acabar haciéndolas más seguras.

Las conclusiones de este estudio sobre 1.563 conductores apuntan por tanto que los esfuerzos que los responsables del diseño de carreteras dedican a hacerlas más seguras podrían, inadvertida y paradójicamente, provocar más accidentes, al propiciar que los conductores se confiasen demasiado y se pusieran en más situaciones de riesgo que al enfrentarse a carreteras difíciles.

La investigadora Joan Harvey razona así, acerca de los resultados del estudio: "Sería bueno poder creer que es posible entrenar a los conductores para que conduzcan mejor, pero pensamos que las personas que más se beneficiarían de ese adiestramiento son las menos propensas a aceptar recibirlo. Así que hemos considerado las demás opciones y, al contrario de lo que se podría esperar, al conducir, los peligros pueden en realidad incrementar la atención que le prestamos a la carretera, así que éste podría ser el camino a seguir por los urbanistas.

Harvey va aún más lejos al sugerir: "Necesitamos comenzar a considerar algunos planes radicales como volver a poner curvas en las carreteras, o introducir el concepto de espacio compartido de un modo que fuerce a los conductores a pensar en su forma de conducir y a los peatones a pensar en los vehículos".

Información adicional en:

11 de Febrero de 2011.

En lo que parece una paradoja, las conclusiones de un nuevo estudio apuntan a que el aburrimiento derivado de una mayor seguridad está provocando que hasta un tercio de los conductores emprendan acciones peligrosas e innecesarias al volante. Según los autores de este estudio, hacer un poco más peligrosas las carreteras haría que los conductores actuasen con mayor prudencia y el resultado final sería un descenso de las situaciones peligrosas.

En lo que parece una paradoja, las conclusiones de un nuevo estudio apuntan a que el aburrimiento derivado de una mayor seguridad está provocando que hasta un tercio de los conductores emprendan acciones peligrosas e innecesarias al volante. Según los autores de este estudio, hacer un poco más peligrosas las carreteras haría que los conductores actuasen con mayor prudencia y el resultado final sería un descenso de las situaciones peligrosas.Estos investigadores, de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, han comprobado que los conductores observados que no consideraron que las carreteras por las que condujeron fuesen difíciles para circular, eran más propensos a incrementar la velocidad o a efectuar adelantamientos. A raíz de estos resultados, los investigadores hacen una sugerencia sin duda polémica: Hacer las carreteras un poco más complicadas, con más obstáculos, podría acabar haciéndolas más seguras.

Las conclusiones de este estudio sobre 1.563 conductores apuntan por tanto que los esfuerzos que los responsables del diseño de carreteras dedican a hacerlas más seguras podrían, inadvertida y paradójicamente, provocar más accidentes, al propiciar que los conductores se confiasen demasiado y se pusieran en más situaciones de riesgo que al enfrentarse a carreteras difíciles.

La investigadora Joan Harvey razona así, acerca de los resultados del estudio: "Sería bueno poder creer que es posible entrenar a los conductores para que conduzcan mejor, pero pensamos que las personas que más se beneficiarían de ese adiestramiento son las menos propensas a aceptar recibirlo. Así que hemos considerado las demás opciones y, al contrario de lo que se podría esperar, al conducir, los peligros pueden en realidad incrementar la atención que le prestamos a la carretera, así que éste podría ser el camino a seguir por los urbanistas.

Harvey va aún más lejos al sugerir: "Necesitamos comenzar a considerar algunos planes radicales como volver a poner curvas en las carreteras, o introducir el concepto de espacio compartido de un modo que fuerce a los conductores a pensar en su forma de conducir y a los peatones a pensar en los vehículos".

Información adicional en:

lunes, 7 de febrero de 2011

LOS OJOS SON EL RASGO DECISIVO QUE NOS AYUDA A DETERMINAR SI UN ROSTRO ES HUMANO O NO

| Psicología | |

| Lunes, 31 de Enero de 2011 08:47 | |

| La cara de una muñeca claramente no es como la de un ser humano verdadero, aunque se parezca bastante. Discernir entre rostros de humanos reales y rostros de imitaciones sin vida nos permite prestar más atención a las personas que a los objetos cuando queremos interactuar con seres humanos de verdad. Diferenciar entre unos y otros es cada vez más difícil a medida que la tecnología avanza y las animaciones por ordenador, los materiales para cabezas artificiales y la robótica facial logran emular con realismo cada vez mayor las expresiones de un rostro humano auténtico. Pero, ¿dónde está la línea a partir de la cual una cara parece estar viva? El rostro de un maniquí, muñeca o androide tiene que ser muy similar al rostro de un humano auténtico para que nos parezca el de una persona viva. En un nuevo estudio se ha llegado a la conclusión de que los ojos son el principal rasgo en el que nos basamos para determinar si un rostro es o no de un ser humano real y vivo. | |

LA MAYOR HABILIDAD DE RECONOCER ROSTROS LA POSEEMOS ENTRE LOS 30 Y LOS 34 AÑOS DE EDAD

| Psicología | |

| Lunes, 31 de Enero de 2011 08:49 | |

| Unos científicos han hecho el sorprendente descubrimiento de que la cima de nuestra capacidad para memorizar y reconocer rostros se alcanza entre los 30 y los 34 años, casi una década más tarde que la mayoría de nuestras otras habilidades mentales.  Foto: Stephanie Mitchell Aunque los indicios previos ya sugerían que la capacidad de memorizar y reconocer rostros podría tener un desarrollo más lento que otras capacidades, pocos científicos sospechaban que podría continuar desarrollándose durante tantos años en la etapa adulta. | |

martes, 28 de diciembre de 2010

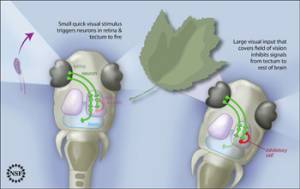

Los Estímulos de la Retina Que Activan a las Poblaciones de Neuronas Especializadas en la Conducta de Cazar

Desde alertar de un peligro inminente hasta permitir descubrir una presa, el sentido de la visión mantiene vivos a muchos animales, incluyendo a los seres humanos. Pero ¿cómo opera exactamente este importante sentido, y por qué nos es más fácil detectar el movimiento de objetos pequeños dentro de nuestro campo visual, que percibir otras cosas? La complejidad de la red neuronal que respalda la visión ha eludido durante mucho tiempo los intentos de los científicos por desentrañarla, hasta ahora.

Desde alertar de un peligro inminente hasta permitir descubrir una presa, el sentido de la visión mantiene vivos a muchos animales, incluyendo a los seres humanos. Pero ¿cómo opera exactamente este importante sentido, y por qué nos es más fácil detectar el movimiento de objetos pequeños dentro de nuestro campo visual, que percibir otras cosas? La complejidad de la red neuronal que respalda la visión ha eludido durante mucho tiempo los intentos de los científicos por desentrañarla, hasta ahora.Wyart y Del Bene han conseguido observar el proceso por el que las señales visuales de objetos grandes y las de pequeños se convierten en actividad eléctrica en una región del cerebro del pez cebra.

En el cerebro del pez cebra, la región que recibe la información de la retina está separada en capas. El estrato superior recibe conexiones directas con las células de la retina, y tiene una población en la que hay tanto neuronas de excitación como neuronas de inhibición. Estas neuronas se conectan a las neuronas de salida, las cuales a su vez se proyectan a otras regiones del cerebro que controlan cómo el pez cebra persigue a su presa.

Isacoff, Baier, Wyart y Del Bene han averiguado que un estímulo visual grande que cubra todo el campo visual (como desechos flotantes de gran tamaño, u otro pez cebra) da como resultado una baja actividad de las neuronas de salida. Sin embargo, los objetos pequeños (del tamaño de una presa) que se mueven a través del campo visual del pez cebra, a la velocidad con que lo haría una presa, activan con mayor fuerza las neuronas de salida.

La base de este "filtrado" de información es que los estímulos visuales correspondientes a objetos grandes activan masivamente la población de células de inhibición, las cuales inhiben a las neuronas de salida, mientras que los estímulos correspondientes a objetos móviles pequeños activan sólo a un pequeño número de células de inhibición, en la región cerebral del pez cebra que recibe la información de la retina, permitiendo que la excitación actúe con eficiencia sobre las neuronas de salida.

Recientemente, valiéndose de una nueva tecnología, Claire Wyart en el laboratorio de Ehud Isacoff de la Universidad de California en Berkeley y Filo Del Bene en el laboratorio de Herwig Baier de la Universidad de California en San Francisco, han sido capaces de monitorizar a poblaciones enteras de células de la retina y del cerebro en la larva del pez cebra, y aclarar algunos de los misterios de la "circuitería" neuronal subyacente en su capacidad de visión.

Información adicional en:

miércoles, 10 de noviembre de 2010

LA TRAYECTORIA CURVA DE LA PELOTA EN CIERTOS LANZAMIENTOS DE BEISBOL ES UNA ILUSION OPTICA

| Psicología | |

| Lunes, 08 de Noviembre de 2010 08:30 | |

| Muchos bateadores y lanzadores han vivido situaciones en las que una pelota se desvía progresivamente hacia un lado durante su trayecto aéreo, en vez de avanzar en línea recta como sería lógico que hiciera. Otros cambios anómalos de trayectoria suelen estar asociados al fenómeno. Varias explicaciones han sido propuestas para la naturaleza de estas trayectorias.  Foto: Mira Zimet La más aceptada ha sido que cuando se hace girar sobre sí misma a la pelota, la combinación de esta rotación con su movimiento rectilíneo a través del aire produce una desviación paulatina de la pelota hacia un lado. | |

EL MODO EN QUE LAS NEURONAS PROCESAN EL FLUJO OPTICO

| Neurología | |

| Martes, 02 de Noviembre de 2010 10:26 | |

| En términos generales, los humanos y muchos otros animales mantenemos sin dificultad nuestro sentido del equilibrio en el entorno tridimensional que nos envuelve. Además de valernos del sistema vestibular, nuestros movimientos a menudo reciben ayuda de la vista. Cada movimiento provoca que el entorno se mueva de una manera característica ante nuestra mirada.  Foto: Max Planck Institute of Neurobiology / Schorner Sobre la base de este "flujo óptico", las neuronas calculan el movimiento propio del organismo. | |

miércoles, 8 de septiembre de 2010

ANOMALIAS SUTILES DE MOVIMIENTOS OCULARES EN FAMILIARES DE AUTISTAS

| Neurología | |

| Jueves, 02 de Septiembre de 2010 10:28 | |

| Un estudio desvela que los parientes en primer grado de las personas con autismo tienen movimientos oculares anormales, similares a los de algunos autistas, lo que sugiere que estas alteraciones sutiles dentro de la circuitería sensoriomotora y cognitiva del cerebro son rasgos hereditarios. El autismo, un trastorno permanente con pocas causas conocidas, es hereditario, pero tiene una considerable variación genética y conductual. Las personas con autismo suelen tener impedimentos sociales y de comunicación, inflexibilidad conductual y dificultad para controlar o regular su comportamiento. | |