| Psicología | |

| Martes, 30 de Noviembre de 2010 10:25 | |

| A la gente le encanta especular sobre las diferencias entre los sexos, y la neurociencia ha incorporado una nueva tecnología para este pasatiempo. Los estudios basados en escaneos cerebrales se publican con gran profusión, al igual que las hipótesis sobre algunas diferencias entre los sexos en cuanto a la estructura del cerebro o a los patrones de actividad neuronal. Sin embargo, deberíamos mostrar escepticismo ante los informes que versan sobre el alcance de esas diferencias, advierte la psicóloga Cordelia Fine de la Universidad Macquarie en Australia, quien ha examinado detalladamente el tema. Los resultados de esos estudios que parecen demostrar supuestas diferencias estructurales cerebrales entre hombres y mujeres no son necesariamente capaces de seguir pareciendo creíbles cuando se les pone a prueba frente a muestras más amplias de población, o bajo técnicas de análisis mejoradas. Además, es demasiado precipitado asumir que dichos resultados estructurales, incluso si fueran fiables, implican tal o cual diferencia entre la mente masculina y la femenina en cuanto a capacidades intelectuales. | |

Presentación

Buscar este blog

Páginas

lunes, 6 de diciembre de 2010

NO ESTA CLARO QUE HAYA DIFERENCIAS CEREBRALES SIGNIFICATIVAS ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER

AL HABLAR EN UN SEGUNDO IDIOMA PENSAMOS DISTINTO, EN MAS DE UN SENTIDO

| Psicología | |

| Jueves, 02 de Diciembre de 2010 11:59 | |

| La lengua que hablamos puede influir no sólo en nuestros pensamientos, sino también en nuestras preferencias implícitas. Esa es la conclusión a la que se ha llegado en un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Harvard, quienes descubrieron en sus experimentos que las opiniones de las personas bilingües de diferentes grupos étnicos se veían afectadas por el idioma en que se hacía un test para evaluar sus prejuicios y predilecciones. "A Carlomagno se le atribuye la frase de que hablar otro idioma es poseer otra alma", señala Oludamini Ogunnaike, del equipo de investigación. "Este estudio sugiere que el lenguaje es mucho más que un medio para expresar pensamientos y sentimientos. Nuestro trabajo sugiere que el lenguaje crea y da forma a nuestras ideas y sentimientos". | |

LA MENTE NO ES FELIZ CUANDO DIVAGA

| Psicología | |

| Jueves, 02 de Diciembre de 2010 12:00 | |

| El 46,9% de las horas que pasamos despiertos pensamos en algo distinto a la actividad que en ese momento se desarrolla y, por lo general, estas excursiones de la mente no resultan muy agradables. Así lo indica un estudio, realizado gracias a una aplicación web de iPhone, que recoge 250.000 pensamientos, sensaciones y acciones registrados por los sujetos a lo largo de sus quehaceres cotidianos. "La mente humana es una mente errabunda, y una mente errabunda no es feliz", explican Matthew A. Killingsworth y Daniel T. Gilbert, directores de la investigación y psicólogos de la Universidad de Harvard (EE UU). "La capacidad de pensar en algo distinto a la situación en que se está inmerso es un logro cognitivo que tiene su coste emocional". | |

AVERIGUAN LA CAUSA DE LA CAPACIDAD LIMITADA DEL CEREBRO PARA RECUPERARSE TRAS UN DERRAME CEREBRAL

| Neurología | |

| Lunes, 06 de Diciembre de 2010 08:52 | |

| Los derrames cerebrales son la causa principal de discapacidad en los adultos, debido a la capacidad limitada del cerebro para recuperarse. La rehabilitación física es el único tratamiento actual para los trastornos que deja un derrame, y no existen fármacos aceptables para ayudar a estimular la recuperación neurológica. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ofrece datos reveladores sobre una limitación importante en la capacidad del cerebro para recuperar sus funciones después de un derrame, e identifica una terapia médica prometedora para ayudar a superar esta limitación. | |

Redes Entre Cuerpos, Nuevo Concepto de Red Inalámbrica Móvil de Internet

Las propias personas podrían formar la estructura básica de nuevas y potentes redes móviles de internet. Para ello bastaría que llevasen consigo unos pequeños sensores.

Las propias personas podrían formar la estructura básica de nuevas y potentes redes móviles de internet. Para ello bastaría que llevasen consigo unos pequeños sensores.Según un equipo de investigadores de la Queen's University de Belfast, los novedosos sensores podrían crear nuevas infraestructuras para el acceso desde teléfonos móviles a internet, con un ancho de banda ultraelevado, y reducir la densidad geográfica de las estaciones de telefonía móvil.

Un equipo de ingenieros del Instituto de Electrónica, Comunicaciones y Tecnología de la Información (ECIT por sus siglas en inglés) de la mencionada universidad está trabajando en un nuevo proyecto al respecto.

Los beneficios sociales que podría traer dicho proyecto incluyen grandes mejoras para la atención médica a distancia, y, en el plano lúdico, mejoras también importantes en los juegos online mediante teléfono móvil, así como un nuevo y preciso modo de monitorizar atletas y lograr un mejor entrenamiento táctico en tiempo real en los deportes de equipo.

Los investigadores del ECIT están averiguando cómo pequeños sensores portados por las personas, en enseres tales como los teléfonos inteligentes (smartphone) de próxima generación, se podrían comunicar unos con otros para potencialmente crear grandes redes entre cuerpos (BBNs por sus siglas en inglés).

Los nuevos sensores interactuarían para transmitir datos, proporcionando conectividad de red móvil.

Tal como subraya Simon Cotton, del grupo de investigación de comunicaciones inalámbricas del ECIT, en los últimos años se ha desarrollado un número significativo de investigaciones sobre antenas y sistemas diseñados para compartir información a lo largo y ancho de la superficie del cuerpo humano. Hasta ahora, sin embargo, se han realizado pocos trabajos para afrontar el próximo desafío importante, el cual es una de las últimas fronteras en la comunicación inalámbrica: ¿Cómo transferir eficientemente esa información hacia un lugar ubicado fuera del cuerpo?

En el ámbito de la salud, la disponibilidad de redes entre cuerpos podría permitir mejoras significativas en la atención médica mediante el uso de sensores por parte de los pacientes para posibilitar la realización a distancia de exámenes de rutina, así como supervisar ciertos tratamientos para enfermedades sin que tampoco los pacientes tuvieran que desplazarse hasta un centro de asistencia o ambulatorio. Si esto se logra, veremos una notable reducción de la masificación actual de la sanidad pública de bastantes naciones, y será mucho más factible la idea de dar atención médica a las personas mayores en sus casas.

Si se logra poner en práctica con éxito el concepto de redes entre cuerpos, éstas podrían también conducir a la reducción del número de estaciones de telefonía móvil necesarias para dar el servicio a los usuarios de teléfonos móviles, sobre todo en áreas de alta densidad de población.

Información adicional en:

Hallazgos Inesperados Sobre el Neolítico Temprano en Chipre

6 de Diciembre de 2010.

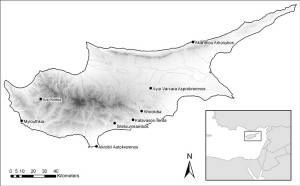

Un equipo de arqueólogos está ayudando a reescribir la prehistoria temprana de la civilización humana en Chipre, y tiene evidencias de que los cazadores-recolectores comenzaron a formar colonias agrícolas en la isla medio milenio antes de lo que se creía anteriormente.

Un equipo de arqueólogos está ayudando a reescribir la prehistoria temprana de la civilización humana en Chipre, y tiene evidencias de que los cazadores-recolectores comenzaron a formar colonias agrícolas en la isla medio milenio antes de lo que se creía anteriormente.A partir de inspecciones preliminares de yacimientos arqueológicos prometedores en 2005, el equipo del profesor Sturt Manning, director del programa de arqueología de la Universidad de Cornell, ha investigado los principios del Neolítico en Chipre, siendo ayudado también por arqueólogos de la Universidad de Toronto y la Universidad de Chipre.

Hasta hace dos décadas, no se creía que la presencia humana en Chipre fuese anterior a unos 8.000 años atrás, y la isla se consideraba un sitio irrelevante para el desarrollo del Neolítico en Oriente Próximo.

Entonces Alan Simmons (actualmente en la Universidad de Nevada, en Las Vegas) descubrió un par de yacimientos arqueológicos que parecían sugerir que allí se establecieron comunidades humanas hace unos 12.000 ó 13.000 años, mucho antes de lo que nadie había pensado.

En investigaciones posteriores se obtuvieron evidencias de la existencia del Neolítico en Chipre hace unos 10.000 años, pero nadie había sido capaz de llenar el vacío de 2.000 años entre los primeros indicios de seres humanos en la isla y las evidencias aparentes de la existencia de asentamientos consolidados que ejercían la agricultura.

Apoyándose en la labor de investigación que llevan realizando desde 2006, Manning y sus colegas centraron sus esfuerzos en un yacimiento arqueológico de los inicios del Neolítico en el centro de Chipre, concretamente en Ayia Varvara Asprokremnos.

Durante las temporadas de trabajo de campo en 2007, 2008 y 2009, el equipo excavó en varios cientos de metros cuadrados del lugar, e inspeccionó meticulosamente los alrededores.

El análisis detallado de los hallazgos ha desvelado una antigüedad de hasta casi 11.000 años, lo cual coloca a esos asentamientos alrededor de medio milenio antes que cualquier otro asentamiento neolítico que alguna vez haya sido reconocido o reivindicado como tal y datado en la isla de Chipre. Y, aún más asombroso, esta antigüedad significa que Chipre formó parte del mundo neolítico desde el principio.

nformación adicional en:

La religión es universal, sí, pero no está en los genes

Incluso los psicólogos cognitivos más moderados, tales como Paul Bloom, tienden a usar términos que confunden innecesariamente la terminología científica con la religiosa. Por ejemplo, Bloom afirma que los niños son “creacionistas” natos, en tanto que tienden a asignar de forma natural intencionalidad a fenómenos naturales (animismo) y a creer que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo “físico”. En mi opinión, no necesitamos de nueva terminología para lo que se conoce desde hace mucho tiempo. No pretendo desacreditar con ello todo lo propuesto por la Ciencia Cognitiva de la Religión, ciertamente ha avanzado conceptos que son útiles para la psicología, y en general para las neurociencias, sino apuntar los riesgos de un reduccionismo genético prematuro.

Las afirmaciones de algunos de estos cognitivistas (los adaptacionistas) son a todas luces pseudocientíficas: que con un puñado de genes que nos diferencian de los chimpancés el cerebro de alguna forma se las ha ingeniado para convertirse en un órgano donde abundan los módulos especializados para conductas concretas, por ejemplo, con circuitos que hacen que generemos la ilusión de que existe un “vigilante sobrenatural”, o que si los cristianos hablan “en lenguas” es porque la selección natural los está obligando a transmitir señales que son difíciles de fingir para alguien que no sea creyente verdadero.

Al momento no sabemos que parte de las capacidades cognitivas está predeterminada por los genes. Si los bebés de 3 o 4 meses parecen exhibir respuestas “empáticas”, e incluso un sentido rudimentario de justicia, ello no indica que las pocas experiencias que han tenido dejen de jugar algún papel. Es decir, los genes no “vigilan” la construcción de ningún módulo propio para la empatía, que de pronto entra en acción a los pocos meses de vida. El cerebro parece ser más bien ahorrativo en ese aspecto y en lugar de asignar módulos distintos para cada nueva funcionalidad, tema que analizó recientemente Robert Sapolsky (Este es tu cerebro en metáforas), reutiliza los mismos neurocircuitos ya existentes. Por ejemplo, las áreas con las que percibimos el dolor físico son ampliadas en su funcionalidad y también nos permiten percibir el dolor emocional (Circunvolución del Cíngulo Anterior); o cuando el “Asco Moral” es percibido en las regiones que procesan el asco a lo que comemos (Ínsula). Los circuitos neuronales aumentan su “portafolio” en lugar de crear nuevos neuro-espacios o módulos. Durante el proceso de hominización el cerebro no ha dado un salto evolutivo acrobático, como parecen proponer los cognitivistas que estudian la religión, destacan más bien modificaciones mucho más discretas como son el incremento del número y ancho de las mini-columnas de la corteza cerebral, y en algunas regiones (ej. área 10 de Brodmann) el aumento del espacio entre neuronas para permitir un mayor número de conexiones (La organización de las neuronas en el Polo Frontal diferencia a los humanos de los grandes simios). Tenemos cerebros más ricamente interconectados y más rápidos. El si las funciones cognitivas que observa Paul Bloom en los bebés y en la infancia temprana (altruismo, creacionismo, dualismo innatos) están programadas por los genes o son un producto inevitable (emergentismo) de la complejidad cerebral creciente, está aún por precisarse.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

La cultura rige también la actividad del cerebro

A esta conclusión han llegado los científicos a partir de una serie de exploraciones de resonancia magnética funcional (fMRI -tecnología que permite medir la respuesta hemodinámica (respuesta de regulación dinámica del flujo de sangre) vinculada a la actividad neuronal- de los cerebros de 20 personas, 10 de ellas orientales recién llegados a Estados Unidos, y otras 10 de origen norteamericano, informa el MIT en un comunicado.

Los resultados obtenidos de dichas exploraciones han demostrado por vez primera que la cultura en que crecemos, así como el nivel de identificación que tengamos con ella, influye en los patrones de la actividad cerebral de nuestras neuronas. Los científicos han publicado un artículo al respecto en la revista especializada Psychological Science.

Memoria y percepción condicionadas

En ella explican que investigaciones anteriores sobre el comportamiento, en las que se ha basado el presente estudio, habían demostrado que las personas procedentes de contextos culturales occidentales rinden mejor en tareas en las que se enfatizan las dimensiones independientes (absolutas) en lugar de las dimensiones interdependientes (relativas), y que exactamente a la inversa sucede con las personas que proceden de contextos orientales.

Así, el hecho de que la cultura americana, de valores individualistas, acentúe la independencia de los objetos en relación a sus contextos, mientras que en las sociedades de Extremo Oriente se acentúe lo colectivo y la interdependencia contextual de los objetos, afecta a las percepciones.

Dichas investigaciones anteriores habían demostrado asimismo que estas diferencias culturales pueden influir también en la memoria. En el origen de la presente investigación estaba la pregunta de si estas diferencias culturales podrían condicionar incluso la actividad neuronal del cerebro.

Para descubrirlo, los científicos, liderados por John Gabrieli, del McGovern Institute for Brain del MIT, pidieron a los participantes en la investigación que realizaran rápidos juicios de percepción de una serie de imágenes presentadas, al mismo tiempo que sus cerebros eran escaneados con la fMRI.

Cultura en la actividad cerebral

Según explica la Stony Brooks University, las respuestas de los participantes, simultáneas a la medición de su actividad cerebral, sirvieron para medir su percepción de la independencia o interdependencia de los objetos.

Las imágenes presentadas consistían en diagramas consecutivos en los que había una línea vertical dentro de una caja. A los participantes se les mostró una serie de estos dibujos para que emitieran su juicio de percepción en función de dos reglas: una de ellas les exigía ignorar el contexto y definir la longitud de la línea sin tener en cuenta el tamaño de los cuadrados (juicio absoluto). La otra regla consistía en tener en cuenta el contexto, y comparar las proporciones de las líneas con los cuadrados en los que estaban (juicio relativo).

Los cerebros de todos los participantes fueron sometidos a las mediciones del escáner mientras realizaban estos juicios aplicando los dos tipos de reglas. La intención era descubrir si los patrones de actividad cerebral diferían según una u otra norma de atención.

Las tareas eran lo suficientemente fáciles como para que los dos grupos las llevaran a cabo correctamente, pero sí hubo diferencia en la actividad cerebral medida. Los individuos de ambos grupos mostraron patrones de actividad cerebral distintos en el momento de realizarlas: la activación de determinadas áreas del cerebro era mucho menor cuando los juicios emitidos coincidían con los valores de sus culturas.

Implicación cultural y percepción

Según el artículo aparecido en Psychological Science, “en cada grupo, la activación en las regiones frontal y parietal del cerebro, que se sabe están asociadas al control de la atención, fue mayor durante la emisión de juicios no-preferidos culturalmente que durante la emisión de juicios preferidos culturalmente”.

Los científicos quedaron sorprendidos por la magnitud de la diferencia de los patrones neuronales entre ambos grupos culturales, así como de la enorme actividad neuronal vinculada al sistema de atención del cerebro que se ponía en marcha cuando los participantes emitían juicios alejados de su cosmovisión cultural.

Profundizando más en este fenómeno, los investigadores descubrieron que en aquellos individuos más identificados con su cultura, el efecto neuronal de los juicios que les resultaban “extraños”, se acentuaba aún más que en el resto de individuos de su misma cultura, pero menos implicados en ella.

Utilizando una serie de cuestionarios de preferencias y valores en las relaciones sociales de los participantes, calibraron su grado de identificación con su propia cultura. Así, pudo demostrarse que, en ambos grupos, una identificación más fuerte se correspondía con un patrón más intenso de activación cerebral específico de cada cultura.

De esta manera, explican los investigadores, “el trasfondo cultural individual, así como el grado en que un individuo da crédito a sus valores culturales, modera la activación de las redes del cerebro implicadas, incluso durante la realización de tareas visuales y de atención muy simples”.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Lo Que Hay Detrás de los Errores Cometidos Por "Nerviosismo"

Una estrella del golf falla un golpe crítico que era fácil. Un estudiante brillante se queda en blanco ante un examen. Cada una de estas personas ha sufrido el mismo tropiezo en el procesamiento mental: la presión a la que estaban sometidos les ha hecho fallar.

Una estrella del golf falla un golpe crítico que era fácil. Un estudiante brillante se queda en blanco ante un examen. Cada una de estas personas ha sufrido el mismo tropiezo en el procesamiento mental: la presión a la que estaban sometidos les ha hecho fallar.Es tentador recurrir a la explicación fácil de que tales fracasos son causados sólo por los "nervios". Pero para la psicóloga Sian Beilock, de la Universidad de Chicago, estos fracasos estrepitosos son un resultado predecible y prevenible de atascos de información en el cerebro. Estudiando cómo trabaja el cerebro cuando nos estamos esforzando en hacer algo de la mejor manera posible (y cuando ese afán llega a ser tan intenso que paradójicamente acaba por bloquearnos), Beilock ha logrado formular algunos consejos prácticos sobre cómo superar estos bloqueos en momentos críticos.

La investigación de Beilock es la base de su nuevo libro

Si pensamos demasiado sobre lo que estamos haciendo, por sentirnos muy preocupados ante la posibilidad de fallar, eso puede conducirnos a la “parálisis por análisis”. En pocas palabras, la parálisis por análisis surge cuando la persona trata de controlar cada aspecto de la tarea que está haciendo, en un intento desmesurado de asegurarse de alcanzar el éxito. Desafortunadamente, este control exagerado puede ocasionar que le salga “el tiro por la culata”, afectando de manera negativa a su eficiencia en una actividad en la cual, sin ese celo obsesivo en hacerlo todo bien, habría obtenido un buen resultado.

El cerebro también puede verse inmerso en otros fenómenos, aparte de la parálisis por análisis, capaces de sabotear su habilidad en una labor. Por ejemplo, las situaciones llenas de presión pueden agotar una parte de la potencia de procesamiento del cerebro, lo que se traduce como una merma temporal de la memoria de trabajo, que es esencial para poder realizar muchas actividades cotidianas.

El trabajo de Beilock ha demostrado el papel fundamental que la memoria de trabajo tiene para que una persona alcance su máximo nivel de eficiencia. La memoria de trabajo reside en la corteza prefrontal, y es una especie de libreta de notas mental, que sirve de almacén temporal de acceso rápido para alojar la información relevante para la tarea del momento, ya sea un problema de matemáticas en la pizarra, o el reto de responder a preguntas difíciles e inesperadas del cliente al que se atiende.

Las personas con mucho talento a menudo tienen una mayor memoria de trabajo, pero cuando se dejan llevar por el impulso obsesivo de hacer las cosas lo mejor posible, ésta queda sobrecargada y deja de funcionar debidamente, con lo cual las personas afectadas pierden la potencia cerebral necesaria para ejecutar con la pericia adecuada la tarea a la que se enfrentan.

Información adicional en:

Scitech NewsEl Origen de los Llamativos Patrones del Pelaje de Leopardos y Tigres

¿Por qué los leopardos tienen marcas en forma de rosetón pero los tigres tienen rayas? Rudyard Kipling sugirió que fue consecuencia de que el leopardo se trasladó hacia un entorno lleno de árboles y matorrales. ¿Pero hasta qué punto es cierta esta hipótesis?

¿Por qué los leopardos tienen marcas en forma de rosetón pero los tigres tienen rayas? Rudyard Kipling sugirió que fue consecuencia de que el leopardo se trasladó hacia un entorno lleno de árboles y matorrales. ¿Pero hasta qué punto es cierta esta hipótesis?Un equipo de investigadores en la Universidad de Bristol decidió analizar las marcas corporales de 35 especies de felinos salvajes en un intento de averiguar qué mecanismo exacto dirige la evolución hacia variaciones tan bellas como desconcertantes. Estos científicos profundizaron en los entresijos de las distintas pautas de coloración de los felinos, gracias a vincularlas a un modelo matemático de desarrollo de patrones.

Y han encontrado que los felinos que viven en entornos densos, como por ejemplo en los árboles, y están activos con niveles de iluminación bajos, son los que con mayor probabilidad acaban desarrollando esos patrones, sobre todo los complejos e irregulares. Esto sugiere que tales patrones surgen evolutivamente para que el animal se confunda mejor con su entorno. El análisis de la historia evolutiva de los patrones muestra que pueden evolucionar y desaparecer con bastante rapidez.

La investigación también explica por qué, por ejemplo, los leopardos negros (panteras) son comunes pero no se conocen guepardos negros. A diferencia de los guepardos, los leopardos viven en una amplia variedad de hábitats y tienen diversas pautas de conducta. La existencia de varios nichos ecológicos que individuos diferentes de la especie pueden explotar permite que patrones y colores atípicos se vuelvan estables dentro de una población.

El estudio también ha profundizado en la cuestión de la escasa cantidad de especies de felinos que tienen rayas verticales. De las 35 especies examinadas, sólo los tigres tenían siempre patrones alargados verticalmente, y estos patrones no estaban asociados con un hábitat de pradera, como se podría esperar. Sin embargo, los tigres parecen estar muy bien camuflados, así que esto conduce a la pregunta de por qué las rayas verticales no son comunes en los felinos y en otros mamíferos.

El equipo de Will Allen, de la Universidad de Bristol, está ahora aplicando a otros grupos de animales el método que ha desarrollado para este estudio sobre los patrones del pelaje de felinos

Información adicional en:

Scitech Newslunes, 15 de noviembre de 2010

Los Complejos Proteínicos Que Permiten una Rápida Transmisión de Señales en el Cerebro

15 de Noviembre de 2010.

Miles de millones de neuronas se están comunicando entre sí en cualquier momento dado. Como si fuesen procesadores de una supercomputadora orgánica, lo mantienen todo en marcha, desde la respiración hasta solucionar acertijos, y cualquier "error de programación" puede conducir a serios trastornos como por ejemplo la esquizofrenia, el mal de Parkinson y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

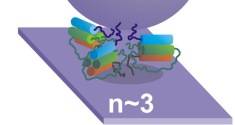

Miles de millones de neuronas se están comunicando entre sí en cualquier momento dado. Como si fuesen procesadores de una supercomputadora orgánica, lo mantienen todo en marcha, desde la respiración hasta solucionar acertijos, y cualquier "error de programación" puede conducir a serios trastornos como por ejemplo la esquizofrenia, el mal de Parkinson y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).En la actualidad, el lenguaje bioquímico de las células nerviosas es tema de investigación intensiva, incluso a escala molecular, y por primera vez un equipo de investigadores, algunos de ellos de la Universidad de Copenhague, ha descrito de manera precisa cómo las células nerviosas son capaces de transmitir señales de modo prácticamente simultáneo.

Las células del sistema nervioso se comunican usando pequeñas moléculas neurotransmisoras, como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La dopamina está relacionada con las funciones cognitivas, como la memoria; la serotonina con el control del estado de ánimo; y la noradrenalina con la atención y la excitación.

La red de comunicaciones de las neuronas, basada en las sinapsis, transmite los mensajes mediante neurotransmisores químicos, "empaquetados" en pequeños recipientes (vesículas), que esperan en las terminaciones nerviosas de las sinapsis. Una señal eléctrica provoca que los recipientes y la membrana se fusionen y entonces los neurotransmisores fluyen, desde el extremo del nervio, para ser captados por otras neuronas. Esto ocurre con inmensa rapidez, en cuestión de una fracción de milésima de segundo.

Los investigadores, de las universidades de Copenhague, Gotinga y Ámsterdam, han estado estudiando los complejos sistemas orgánicos de proteínas que conectan vesículas y membranas antes de la fusión, con el propósito de encontrar una explicación para la rapidez de estas transmisiones. Han descubierto que la vesícula contiene no menos de tres copias del puente de conexión.

Con sólo un puente de conexión, a la vesícula le tomaría más tiempo fusionarse con la membrana, y el neurotransmisor sería, por lo tanto, secretado más despacio.

El siguiente paso que darán en esta línea de investigación Jakob Balsev Sorensen (Universidad de Copenhague) y sus colegas será el estudio de los factores que influyen en la cantidad de puentes de conexión en las vesículas y que regulan el proceso de fusión.

Información adicional en:

Scitech NewsArcaico Mamífero Extinto Emparentado Con Roedores, Primates y Otros

15 de Noviembre de 2010.

Un equipo de expertos de la Universidad de Florida ha presentado nuevas pruebas fósiles de un mamífero de América del Norte, de 55 millones de años de antigüedad, excepcionalmente bien conservado, y que comparte un ancestro común con los roedores y los primates, incluidos los seres humanos.

Un equipo de expertos de la Universidad de Florida ha presentado nuevas pruebas fósiles de un mamífero de América del Norte, de 55 millones de años de antigüedad, excepcionalmente bien conservado, y que comparte un ancestro común con los roedores y los primates, incluidos los seres humanos.El estudio, a cargo del equipo de Jonathan Bloch, conservador de paleontología de vertebrados en el Museo de Historia Natural de Florida, ubicado en el campus de la Universidad de Florida, describe la anatomía del cráneo del mamífero extinto, Labidolemur kayi. Los escaneos de alta resolución por TAC (tomografía axial computerizada) efectuados a las muestras permitieron a los investigadores estudiar detalles sutiles en el cráneo, incluyendo estructuras óseas más pequeñas que una décima de milímetro. Las similitudes de las características óseas del espécimen con las de otros mamíferos muestran que los parientes evolutivos aún vivos del L. kayi son los roedores, los conejos, los lémures voladores, las musarañas arborícolas y los primates.Esta nueva información será de utilidad para emprender nuevos estudios encaminados a conocer mejor el origen de los primates.

Los esqueletos analizados en la Investigación fueron extraídos de piedra caliza de agua dulce en una zona ubicada al este del Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. Peter Houde de la universidad Estatal de Nuevo México, fue quien los extrajo. Ese yacimiento paleontológico es conocido como uno de los mejores del mundo para estudiar la evolución de los mamíferos durante los 10 millones de años posteriores a la extinción de los dinosaurios.

La antropóloga Mary Silcox de la Universidad de Toronto Scarborough comenzó a escanear los restos fósiles hace unos 10 años, en la Universidad Estatal de Pensilvania.

"No es como un TAC médico; es en realidad un escáner industrial", explica Silcox. "Debido a que éste es un animal pequeño, teníamos que ser capaces de estudiarlo con una resolución muy alta. Los datos aportados por el TAC eran una parte fundamental del trabajo".

Doug Boyer de la Universidad de Stony Brook también ha intervenido en el estudio.

Información adicional en:

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Las hormigas esclavistas los prefieren fuertes

El estudio sugiere que las hormigas escogen atacar poblaciones fuertes.

A la hora de buscar la servidumbre, las hormigas esclavistas prefieren a los fuertes sobre los débiles, dicen los investigadores.

Estos insectos fueron observados eligiendo atacar a otras colonias de hormigas grandes y mejor defendidas en lugar de las más pequeñas y débiles.

Los científicos sugieren que su inteligencia les permite identificar fuertes defensas como un signo de una población más numerosa.

Al llevar a cabo menos redadas en blancos fuertemente defendidos, las hormigas esclavistas en realidad limitan los riesgos y se van con la mayor cantidad de crisálidas para esclavizar.

Organización colonial

Las hormigas esclavistas como las Protomognathus americanus son conocidas por demostrar un inusual comportamiento de colonia.

Tienen una reina que produce descendencia pero no realiza las tareas cotidianas de alimentación o cuidado de las crías.

En cambio, cuentan con hormigas exploradoras encargadas de identificar en las inmediaciones aquellas colonias de hormigas de otras especies que son propicias para el ataque.

Las hormigas esclavistas entonces se roban las crisálidas de la colonia que atacan y se las llevan a sus propias territorios.

Las hormigas cautivas se impregnan con el olor de la colonia esclavista y crecen para hacer todas las tareas ordinarias.

De la teoría a la práctica

En estudios publicados en "Comportamiento Animal", investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Munich (Alemania) teorizaron que las hormigas esclavistas eligen "objetivos fáciles" ya que ofrecen menos riesgos.

El comportamiento de las hormigas sorprendió a los científicos.

Sin embargo, en el estudio de Sebastián Pohl las hormigas actuaron de la manera contraria: los grupos de asalto eran más propensos a atacar las colonias más fuertes.

"Tuvimos que observar la decisión de las esclavistas con mayor detalle y tuvimos que considerar más aspectos del comportamiento de asalto", explicó el investigador.

Pohl y sus colegas identificaron que las "redadas de esclavos" presentaban un riesgo considerable para las Protomognathus americanus.

En pequeñas colonias esclavistas compuestas por una reina, de dos a cinco trabajadoras y de 30 a 60 esclavas, las hormigas exploradoras eran muy valiosas.

Es esencial que las exploradoras tomen decisiones correctas sobre los blancos apropiados para las redadas sin ser descubiertas ni atacadas.

"La pérdida de un simple trabajador podría ser sinónimo de la pérdida de la mitad de los miembros de la colonia", le dijo Pohl a la BBC.

Un número más pequeño de exploraciones y las subsecuentes redadas presentan un riesgo más bajo para las esclavistas.

De cualquier manera, la colonia necesita nuevos esclavos para ser capaz de sobrevivir en la siguiente estación.

Tácticas de asalto

Los investigadores sugieren que las hormigas exploradoras asocian fuertes colonias con gran cantidad de crisálidas para esclavizar.

La táctica de menos redadas en blancos más fuertes ofrece la mejor relación costo beneficio.

Las Protomognathus americanun tiene un tamaño de 2 a 3 milímetros y viven en bosques caducifolios del nordeste de Estados Unidos y en las regiones adyacentes con Canadá.

Debido a su tamaño, una colonia completa puede vivir en el hueco de una bellota.

El animal con testículos más grandes es...

BBC Ciencia

El doctor Karim Vahed estudió el tamaño de los testículos de 21 especies de grillos.

Científicos descubrieron que una especie de grillo tiene testículos que representan el 14% de su peso corporal.

Esto lo convierte en el animal con los testículos más grande en proporción a su cuerpo, afirman los investigadores en la publicación Biology Letters (Letras de Biología).

El estudio sobre las estrategias de apareamiento de este insecto mostró que, a pesar del tamaño de sus gónadas, los grillos liberan sólo pequeñas cantidades de esperma durante cada cópula.

Esto revela que los testículos grandes les sirven para aparearse con muchas hembras sin tener que producir grandes cantidades de esperma para cada encuentro sexual.

Otras investigaciones llevadas a cabo con varias especies del reino animal han demostrado que el tamaño de los testículos está relacionado al grado de promiscuidad dentro de cada especie.

El tamaño de las gónadas está relacionado con la conducta promiscua.

Entre más parejas tienen las hembras, es probable que mayores sean las gónadas de los machos.

Pero el nuevo estudio descubrió que la dimensión de los testículos no necesariamente está relacionada con la cantidad de esperma producida, lo cual contradice las teorías establecidas.

Se pensaba que el macho que ofrece más esperma tiene más probabilidades de reproducirse. Y varios experimentos con animales vertebrados, incluidos los primates, habían apoyado esta idea.

Sin embargo, el nuevo trabajo ofrece una hipótesis alternativa: los testículos más grandes permiten tener un número mayor de parejas sexuales y no una cantidad más grande de esperma para fertilizar a una sola pareja.

Carga pesada

Los investigadores de la Universidad de Derby, Inglaterra, que llevaron a cabo el estudio, quedaron muy sorprendidos cuando vieron el tamaño de las gónadas de este saltamontes (Platycleis affinis).

El insecto que le hace la competencia más cercana es una especie de mosca de la fruta (Drosophila bifurca), cuyos testículos representan el 10,6% de su peso corporal.

Y comparado proporcionalmente, si el hombre tuviera este tamaño de gónadas pesarían cinco kilogramos cada uno.

"No podíamos creer el tamaño de estos órganos", dice el doctor Karim Vahed, un biólogo especializado en evolución que dirigió la investigación.

"Parecen cubrir todo el abdomen del animal".

Los testículos del Platycleis affinis representan el 14% de su peso corporal.

Cuando los científicos analizaron la cantidad de esperma que estos grillos producían cada vez que se apareaban, también quedaron sorprendidos.

"Los machos con testículos grandes en realidad producen cantidades más pequeñas de esperma para eyacular", le explicó el científico a la BBC.

"Esto apoya la hipótesis alternativa. Es decir, el tamaño está relacionado con el número de hembras diferentes que el macho puede fertilizar y no con tener éxito reproductivo con cada una de ellas".

Por su parte, el doctor James Gilbert, de la Universidad de Cambridge, que también participó en el estudio, afirmó: "Tradicionalmente hemos asumido que, cuando las hembras son promiscuas, los machos usan testículos de tamaños monstruosos para liberar cantidades enormes de esperma y superar a la competencia, incluso en los primates".

"Nuestro estudio demuestra que tenemos que replantearnos esta creencia. Lo que parece ocurrir es que los testículos son grandes simplemente para permitirles a los machos aparearse repetidamente sin agotar sus reservas de esperma", dijo el científico.

Los investigadores afirman que un mensaje importante de este estudio es que "no debemos esperar que en todas las especies se apliquen las mismas reglas y ocurran las mismas situaciones".

LA TRAYECTORIA CURVA DE LA PELOTA EN CIERTOS LANZAMIENTOS DE BEISBOL ES UNA ILUSION OPTICA

| Psicología | |

| Lunes, 08 de Noviembre de 2010 08:30 | |

| Muchos bateadores y lanzadores han vivido situaciones en las que una pelota se desvía progresivamente hacia un lado durante su trayecto aéreo, en vez de avanzar en línea recta como sería lógico que hiciera. Otros cambios anómalos de trayectoria suelen estar asociados al fenómeno. Varias explicaciones han sido propuestas para la naturaleza de estas trayectorias.  Foto: Mira Zimet La más aceptada ha sido que cuando se hace girar sobre sí misma a la pelota, la combinación de esta rotación con su movimiento rectilíneo a través del aire produce una desviación paulatina de la pelota hacia un lado. | |

MAS GENES RELACIONADOS CON EL DESEO DE EXPERIMENTAR NUEVAS SENSACIONES

| Neurología | |

| Lunes, 08 de Noviembre de 2010 08:28 | |

| El deseo de experimentar nuevas sensaciones, o, en otras palabras, las ganas de hacer cosas excitantes, está relacionado con la dopamina, una sustancia química que transporta mensajes en nuestro cerebro. Un nuevo análisis de genes en el sistema de la dopamina ha desvelado un grupo de mutaciones que ayudan a predecir si alguien será propenso a desear experimentar nuevas sensaciones. El deseo excesivo de experimentar nuevas sensaciones ha sido relacionado con varios trastornos de la conducta, como la adicción a las drogas. Si no alcanza niveles excesivos, no es un anhelo perjudicial. No todo aquel que busca nuevas sensaciones ha de convertirse en drogadicto. Las personas de esta clase pueden acabar siendo alpinistas o artistas, por ejemplo. Todo está en cómo cada cual lo canalice. | |

EL MODO EN QUE LAS NEURONAS PROCESAN EL FLUJO OPTICO

| Neurología | |

| Martes, 02 de Noviembre de 2010 10:26 | |

| En términos generales, los humanos y muchos otros animales mantenemos sin dificultad nuestro sentido del equilibrio en el entorno tridimensional que nos envuelve. Además de valernos del sistema vestibular, nuestros movimientos a menudo reciben ayuda de la vista. Cada movimiento provoca que el entorno se mueva de una manera característica ante nuestra mirada.  Foto: Max Planck Institute of Neurobiology / Schorner Sobre la base de este "flujo óptico", las neuronas calculan el movimiento propio del organismo. | |

NO ES CIERTO QUE LOS HOMBRES AVENTAJEN A LAS MUJERES EN MATEMATICAS

| Psicología | |

| Martes, 09 de Noviembre de 2010 09:49 | |

| Una reciente investigación brinda nuevas evidencias de que niños y niñas (así como hombres y mujeres) poseen básicamente las mismas habilidades para las matemáticas.  Foto: UC Berkeley Marcia Linn (Universidad de California en Berkeley) y sus colegas analizaron los resultados de investigaciones llevadas a cabo entre 1990 y 2007, en las cuales se examinó principalmente a estudiantes de Primaria y Secundaria. | |

VACUNA EXPERIMENTAL CONTRA EL MAL DE ALZHEIMER

| Neurología | |

| Martes, 09 de Noviembre de 2010 09:51 | |

| Un equipo de investigadores en el Centro Médico del Sudoeste, dependiente de la Universidad de Texas, ha creado una vacuna experimental contra la beta-amiloide, la proteína que forma placas en el cerebro y que se cree que contribuye al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.  Foto: UTSMC En comparación con otras de las denominadas vacunas de ADN, que los investigadores del mencionado centro comprobaron en un estudio animal, la nueva vacuna experimental estimuló a una cantidad 10 veces superior de los anticuerpos que se adhieren a las beta-amiloides y las eliminan. | |

miércoles, 8 de septiembre de 2010

ANOMALIAS SUTILES DE MOVIMIENTOS OCULARES EN FAMILIARES DE AUTISTAS

| Neurología | |

| Jueves, 02 de Septiembre de 2010 10:28 | |

| Un estudio desvela que los parientes en primer grado de las personas con autismo tienen movimientos oculares anormales, similares a los de algunos autistas, lo que sugiere que estas alteraciones sutiles dentro de la circuitería sensoriomotora y cognitiva del cerebro son rasgos hereditarios. El autismo, un trastorno permanente con pocas causas conocidas, es hereditario, pero tiene una considerable variación genética y conductual. Las personas con autismo suelen tener impedimentos sociales y de comunicación, inflexibilidad conductual y dificultad para controlar o regular su comportamiento. | |

viernes, 16 de julio de 2010

Hacia un Análisis de Orina Para Diagnosticar el Autismo

16 de Junio de 2010.

Según una nueva investigación, el perfil químico de la orina de los niños con autismo es diferente al de los no autistas. Esto podría permitir diagnosticar la enfermedad antes de la manifestación de otros indicios de la misma en el desarrollo del niño.

Según una nueva investigación, el perfil químico de la orina de los niños con autismo es diferente al de los no autistas. Esto podría permitir diagnosticar la enfermedad antes de la manifestación de otros indicios de la misma en el desarrollo del niño.Los autores del estudio, del Imperial College de Londres y la Universidad del Sur de Australia, sugieren que los resultados de esta investigación podrían acabar haciendo posible que un simple análisis de orina permitiera determinar si un niño padece o no de autismo.

El autismo afecta a un porcentaje estimado en una de entre cada cien personas, al menos en el caso de la población británica. Las personas con autismo presentan síntomas variados, pero es muy común que experimenten problemas con las habilidades sociales y de comunicación. Entre estos problemas cabe citar, por ejemplo, su dificultad para entender las emociones de otras personas, para conversar, e incluso para mirar a alguien a los ojos.

También se sabe que las personas con autismo tienden a padecer trastornos gastrointestinales y a albergar en sus intestinos una población bacteriana bastante diferente a la que poseen las personas no autistas.

La investigación actual demuestra que es posible distinguir entre los niños autistas y los que no lo son, mediante un análisis de los productos químicos presentes en la orina que son liberados por las bacterias intestinales y los procesos metabólicos del cuerpo.

La "huella dactilar" metabólica, presente en la orina y distintiva del autismo, que ha sido identificada en este nuevo estudio, podría formar la base de una prueba no invasiva capaz de ayudar al diagnostico precoz del autismo. Esto permitiría a los niños autistas recibir la asistencia adecuada, como por ejemplo terapia conductual avanzada, más temprano en su desarrollo de lo que es actualmente posible.

Hoy en día, para determinar si un niño es o no autista, hay que seguir un largo proceso que incluye un conjunto de pruebas que exploran la interacción social del niño y sus habilidades de comunicación e imaginación. La intervención temprana puede mejorar mucho el progreso de estos niños, pero actualmente es difícil establecer un diagnóstico firme cuando los niños están por debajo de los 18 meses de edad, pese a que es muy probable que los cambios propios del autismo puedan surgir mucho antes de que alcancen esa edad.

El equipo de Jeremy Nicholson (Imperial College de Londres) cree que su hallazgo sobre el perfil peculiar de la comunidad bacteriana en los intestinos de los niños autistas también podría ayudar a los científicos a desarrollar tratamientos para los problemas gastrointestinales de las personas autistas.

Información adicional en:

jueves, 1 de abril de 2010

Los niños con rasgos autistas no se diagnostican

Se ha producido un importante incremento en la incidencia de autismo en los últimos veinte años. Mientras que las personas tienen diferentes opiniones de como ocurre esto, (entorno, vacunas, edad de la madre, mejoras en las prácticas de diagnóstico, una mayor conciencia, etc.) todavía hay muchos niños que tienen rasgos autistas que nunca han sido diagnosticados clínicamente. Por tanto, no reciben el apoyo que necesitan a través de los servicios educativos o de salud.

En estudios recientes estos niños no diagnosticados han sido incluidos en las estimaciones sobre cuántos niños tienen trastornos del espectro autista o TEA (que incluyen tanto al autismo como al Síndrome de Asperger). Estos estudios han estimado que uno de cada cien niños padece TEA.

Un estudio publicado en una reciente edición de Journal of Child Psychology and Psychiatry, encontró que un gran número de niños diagnosticados muestran rasgos autistas: esteriotipias (conductas repetitivas), deficiencias en la interacción social y dificultades con la comunicación. Estas características estaban en niveles comparables a las características mostradas por niños que tenian un diagnóstico clínico (todos los diagnosticados están entre 1 y 12 años). Sin embargo los niños no diagnosticados no se consideraron elegibles para una ayuda extra en la escuela o para un servicio de salud especializados.

La investigadora principal del estudio, Ginny Russel, comenta: “el diagnóstico de un TEA tiene actualmente la clave para abrir la intervención de los sistemas escolares y los programas de salud. Quizás estos recursos deban ampliarse y estar disponibles para niños que presentan trastornos autistas pero que no se diagnostican”. Según apunta Russell el estudio también muestra que hay un sesgo de género en el dignóstico de niños con Trastorno del Espectro Autista – los niños son más propensos a recibir un diagnóstico que las niñas, incluso cuando se muestran síntomas igual de graves.

Más información: “Identification of children with the same level of impairment as children on the autistic spectrum, and analysis of their service use.” Ginny Russell, et. al. The Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP); Published Online: March 22, 2010; DOI: 10.1111/j.1469-7610.2010.02233.x

Enlace Original: 22 de marzo de 2010

Enlace Original

martes, 23 de marzo de 2010

Nueva pista de por qué los autistas no quieren abrazos

¿Por qué las personas con el Síndrome de la X frágil, un defecto genético que es la principal causa conocida del autismo y del retraso mental hereditario, rechazan los abrazos y el contacto físico incluso de sus propios padres?

Una nueva investigación ha encontrado que en el Síndrome de la X frágil hay un desarrollo tardío de la corteza sensorial, la parte del cerebro que responde al tacto, de acuerdo a un estudio de la Escuela Feinberg de Medicina de la Universidad del Noroeste. Este retraso puede desencadenar un efecto dominó y causar grandes problemas con la conexión cerebral correcta. Comprender cómo y cuándo se ve afectada la función del cerebro por la X frágil ofrece un objetivo para una terapia que solucione el desarrollo incorrecto.

“Hay un ‘periodo crítico’ durante el desarrollo, cuando el cerebro es muy plástico y cambia rápidamente”, según Anis Contractor, profesor asistente de fisiología en Feinberg y el investigador principal del estudio. “Todos los elementos de este rápido desarrollo han de estar coordinados para que el cerebro se conecte adecuadamente y, por tanto, funcione adecuadamente”.

El estudio se publicará en la edición del 11 de febrero de la revista Neuron.

Trabajando con un modelo de ratón de la X frágil, Contractor encontró que el desarrollo de las sinapsis, los lugares donde las neuronas se comunican las unas con las otras, estaban retrasadas en la corteza sensorial.

Según Contractor: “El periodo crítico puede proporcionar una ventana durante la cual la intervención terapeútica pueda corregir el desarrollo sináptico y revertir algunos de los síntomas de la enfermedad”.

Las personas con este síndrome tienen un debilitamiento sensorial así como problemas cognitivos. “Tienen un mecanismo de defensa táctil”, según explica Contractor, “No miran a los ojos, no van a abrazar a sus padres, y son hipersensibles al tacto y al sonido. Toda ésto causa ansiedad en la familia y amigos así como para los propios pacientes con el Síndrome de la X frágil. Ahora tenemos una primera compresión de lo que va mal en el cerebro”

La sobrecarga sensorial en personas con X frágil da como resultado aislamiento social, hiperexcitabilidad y ansiedad. Se manifiesta en la infancia temprana y empeora durante la infancia.

El Síndrome de la X frágil se produce por una mutación genética en el cromosoma X, que interfiere en la producción de una proteína llamada “Proteína X Frágil del Retraso Mental” (FMRP). Ésta proteína dirige la formación de otras proteínas que construyen las sinapsis en el cerebro. A las personas con X frágil les falta la FMRP. Es como si el capataz no se encontrara en el lugar clave de construcción del cerebro. El X frágil recibe este nombre porque el cromosoma X aparece roto o quebrado.

Los niños se encuentran más afectados por el X frágil, ya que sólo tienen un cromosoma X. Las niñas, que tienen dos cromosomas X, se ven menos afectadas por este defecto.

Contractor y sus colegas descubrieron que la corteza sensorial tardaba en madurar registrando las señales eléctricas que fluyen a través de las sinapsis de los animales. Esto proporcionó una imagen de cómo y cuándo se desarrolla esta parte del cerebro. La capacidad del cerebro para procesar correctamente la información de entrada se basa en el correcto desarrollo de estas sinapsis, señaló.

Éste es uno de los primeros estudios en demostrar que las sinapsis de esta región están alteradas. “Se empieza a construir un marco de trabajo para cómo se desarrollar en realudad esta parte de la corteza”, según Contractor. “Nuestro próximo paso es descubrir qué va mal. ¿Cómo la eliminación de este gen FMR1 pertuba los procesos normales del desarrollo?”.

Fecha Original: 11 de febrero de 2010

Enlace Original

lunes, 14 de diciembre de 2009

Los autistas no pueden entender el "yo"

Se cree que el autista tiene problemas para procesar la información sobre sí mismo.

Los investigadores de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, descubrieron que los cerebros de autistas son menos activos cuando se ven involucrados en pensamientos autoreflexivos.

Según el estudio -publicado en la revista Brain (Cerebro)- los resultados ofrecen información importante para poder entender las dificultades sociales que se enfrentan en los llamados trastornos del espectro autista.

Durante muchos años se ha considerado al autismo una enfermedad caracterizada por un extremo egocentrismo.

La nueva investigación demuestra, sin embargo, que la gente que sufre el trastorno tiene problemas cuando se trata de pensar o reflexionar sobre sí misma.

"La reina y yo"

Los científicos del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge utilizaron tecnología de imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad cerebral de 66 voluntarios hombres, la mitad de los cuales había sido diagnosticado con algún trastorno autista.

Se pidió a los voluntarios que emitieran un juicio sobre sus propios pensamientos, opiniones, preferencias o características físicas y también sobre alguien más, en este caso la reina Isabel II.

Los participantes debían responder a las preguntas mientras se llevaban a cabo los escáneres cerebrales, de tal forma que los científicos pudieron visualizar las diferencias entre la actividad cerebral de los autistas y los que no sufrían el trastorno.

En particular, les interesaba analizar una región del cerebro llamada corteza prefrontal ventromedial (vMPFC) que se sabe se activa cuando la gente piensa en sí misma.

"Esta área es como un detector de la autorelevancia" dice el profesor Michael Lombardo, quien dirigió el estudio.

"Ya que por lo general responde más a la información que está relacionada con nosotros mismos".

Más actividad

La forma atípica con que el cerebro autista maneja la información autorelevante podría desviar el desarrollo social de un niño, particularmente en lo que se refiere a la forma como se relaciona con el mundo social que los rodea

Prof. Michael Lombardo

El profesor Lombardo descubrió que en los participantes sin autismo esta zona del cerebro era más activa cuando se le pedía al voluntario que respondiera preguntas sobre sí mismo que cuando debía responder sobre la reina.

Sin embargo, en las personas autistas la región cerebral respondía siempre de la misma forma, tanto cuando pensaban en sí mismas como cuando pensaban en la reina.

Según el investigador, estos resultados demuestran que el cerebro autista tiene problemas cuando necesita procesar información sobre sí mismo.

"Para poder navegar por las interacciones sociales con los demás es necesario mantener un rastro de las relaciones entre nosotros mismos y los demás" dice el científico.

"En algunas situaciones sociales es importante notar que "yo soy similar a ti", mientras que en otras situaciones podría ser importante notar que "yo soy diferente a ti"".

"La forma atípica con que el cerebro autista maneja la información autorelevante podría desviar el desarrollo social de un niño, particularmente en lo que se refiere a la forma como se relaciona con el mundo social que los rodea", expresa el investigador.

Otros expertos afirman que estos resultados ofrecen información nueva e importante sobre la forma como las personas autistas se relacionan con los demás.

"Sabemos que mucha gente con autismo desea interactuar con los otros y hacer amigos pero tiene dificultades para reconocer o entender los pensamientos y sentimientos de la demás gente". afirma la doctora Gina Gómez de la Cuesta, de la Sociedad Nacional Autística del Reno Unido.

"Esta investigación demuestra que la gente con autismo quizás también tiene dificultades para entender sus propios pensamientos y sentimientos y los mecanismos cerebrales que subyacen a este proceso" señala la experta.