Olimpia, el lugar del famoso Templo de Zeus y sede original de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, fue probablemente destruida por repetidos tsunamis que llegaron muy tierra adentro, y no por un terremoto ni por las inundaciones causadas por un río como se había supuesto hasta la fecha.

Las evidencias que apoyan esta nueva teoría sobre la virtual desaparición del antiguo lugar de culto en la península del Peloponeso las ha obtenido el equipo del profesor Andreas Vott del Instituto de Geografía de la Universidad Johannes Gutenberg, en Maguncia, Alemania.

En la investigación, también han trabajado expertos del Eforato de Antigüedades Clásicas del Ministerio Griego de Cultura, el Instituto Arqueológico Alemán, y las universidades alemanas de Aquisgrán, Darmstadt, Friburgo, Hamburgo y Colonia.

Hasta la fecha, se había supuesto que el lugar de culto fue finalmente destruido por un terremoto en el año 551 de nuestra era, y posteriormente cubierto por los sedimentos arrastrados en las inundaciones del río Kladeos.

Sin embargo, la composición y el espesor de los sedimentos hallados en Olimpia no concuerdan con el potencial hidráulico del río Kladeos ni con el inventario geomorfológico del valle.

En cambio, los nuevos y exhaustivos análisis sobre la geomorfología y los sedimentos de la zona evidencian que Olimpia y sus alrededores fueron destruidos por el impacto de tsunamis. Las ruinas de Olimpia, redescubiertas hace unos 250 años, estaban enterradas bajo una capa masiva de arena y otros sedimentos de hasta 8 metros de profundidad.

Los resultados de la nueva investigación indican que Olimpia fue afectada repetidamente por inundaciones catastróficas, y esto trajo como consecuencia que el lugar quedara sepultado bajo enormes masas de sedimentos. La presencia de conchas de moluscos y gasterópodos, y los abundantes restos de microorganismos tales como los foraminíferos son evidencias claras del origen marino de los sedimentos.

Estos fueron, obviamente, transportados tierra adentro con gran fuerza y a una elevada velocidad, alcanzando Olimpia a pesar de hallarse a unos 33 metros sobre el nivel del mar.

Presentación

Estimadas y estimados amigos relanzamiento de blog MINADATOS. A partir de ahora continuarán recibiendo las noticias desde este nuevo blog, personal.

Buscar este blog

Páginas

sábado, 20 de agosto de 2011

El Pirineo oriental, clave para estudiar la extinción de los Neandertales

El doctor Alfonso Benito Calvo, responsable del Grupo de Geomorfología y Reconstrucciones Paleogeográficas del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIEH, acaba de publicar en la revista Journal of Quaternary Science un artículo titulado “Chrono-stratigraphy of the Upper Pleistocene and Holocene archaeological sequence in Cova Gran (south-eastern Pre-Pyrenees, Iberian Peninsula)”, en el que se presenta el contexto estratigráfico, los restos arqueológicos y la cronología del yacimiento de la Cova Gran de Santa Linya, en Lleida, que pone de manifiesto la importancia de este enclave para entender el tránsito entre la desaparición de las población de neandertales y la aparición del hombre moderno.

El yacimiento de Cova Gran es un abrigo en semibóveda de enormes proporciones que presenta una importante secuencia cultural con niveles de ocupación que incluyen eventos tan importantes como la transición Paleolítico medio-Paleolítico superior, la extinción de los neandertales y su relación con la presencia de los primeros humanos modernos. Otros procesos reconocidos en este yacimiento, igualmente relevantes, se refieren a la presencia humana con posterioridad al Último Máximo Glacial (LGM), así como la consolidación del neolítico en esta región. Estos tres ejes de investigación son claves para analizar la historia del poblamiento humano en la vertiente sur del Pirineo durante los últimos 50.000 años.

“Y ahí radica la gran importancia de este yacimiento, ya que representa la transición entre los asentamientos neandertales y los sapiens”, explica Alfonso Benito. Tránsito que se ha podido estudiar gracias a los cambios tecnológicos, que evidencian los hallazgos encontrados en la industria lítica, en la fauna asociada a estos períodos y las estructuras domesticas (hogares y fosas) detectadas en los distintos niveles arqueológicos.

![(Foto: CENIEH) [Img #3883]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3883.jpg)

Esta investigación es el resultado de los trabajos de excavación que desde 2008 codirige este geólogo del CENIEH junto con los doctores Rafael Mora Torcal y Paloma González Marcén del CEPAP de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también firman este trabajo, y forma parte de un proyecto más amplio concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación que engloba el poblamiento y formas de vida durante el Pleistoceno final y Holoceno en el Prepirineo Oriental. (Fuente: CENIEH)

El yacimiento de Cova Gran es un abrigo en semibóveda de enormes proporciones que presenta una importante secuencia cultural con niveles de ocupación que incluyen eventos tan importantes como la transición Paleolítico medio-Paleolítico superior, la extinción de los neandertales y su relación con la presencia de los primeros humanos modernos. Otros procesos reconocidos en este yacimiento, igualmente relevantes, se refieren a la presencia humana con posterioridad al Último Máximo Glacial (LGM), así como la consolidación del neolítico en esta región. Estos tres ejes de investigación son claves para analizar la historia del poblamiento humano en la vertiente sur del Pirineo durante los últimos 50.000 años.

“Y ahí radica la gran importancia de este yacimiento, ya que representa la transición entre los asentamientos neandertales y los sapiens”, explica Alfonso Benito. Tránsito que se ha podido estudiar gracias a los cambios tecnológicos, que evidencian los hallazgos encontrados en la industria lítica, en la fauna asociada a estos períodos y las estructuras domesticas (hogares y fosas) detectadas en los distintos niveles arqueológicos.

![(Foto: CENIEH) [Img #3883]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3883.jpg)

(Foto: CENIEH)

Esta investigación es el resultado de los trabajos de excavación que desde 2008 codirige este geólogo del CENIEH junto con los doctores Rafael Mora Torcal y Paloma González Marcén del CEPAP de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también firman este trabajo, y forma parte de un proyecto más amplio concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación que engloba el poblamiento y formas de vida durante el Pleistoceno final y Holoceno en el Prepirineo Oriental. (Fuente: CENIEH)

lunes, 15 de agosto de 2011

Primer test observacional para el ‘multiverso’

Artículo publicado el 3 de agosto de 2011 en la web de UCL

La teoría que dice que nuestro universo está contenido dentro de una burbuja, y que existen múltiples universos alternativos dentro de sus propias burbujas – conformando el ‘multiverso’ – está siendo, por primera vez, puesta a prueba por los físicos.

Dos artículos de investigación publicados en Physical Review Letters y Physical Review D son los primeros en detallar cómo buscar señales de otros universos. Los físicos están actualmente buscando patrones en forma de disco en la radiación del fondo de microondas cósmico (CMB) – la reliquia de la radiación térmica dejada por el Big Bang – el cual podría proporciona una prueba reveladora de colisiones entre esos otros universos y el nuestro.

Muchas teorías modernas de la física fundamental predicen que nuestro universo está contenido dentro de una burbuja. Además de nuestra burbuja, este ‘multiverso’ contendrá otras, cada una de las cuales puede verse conteniendo un universo. En los otros ‘universos de bolsillo’ las constantes fundamentales, e incluso las leyes básicas de la naturaleza, podrían ser diferentes.

Hasta ahora, nadie había sido capaz de encontrar una forma de buscar de manera eficiente señales de colisiones entre universos burbuja – y por tanto pruebas del multiverso – en la radiación del CMB, dado que los patrones en forma de disco en la radiación podían encontrarse en cualquier lugar del cielo. Adicionalmente, los físicos necesitan ser capaces de poner a prueba si cualquier patrón que detecten fue el resultado de colisiones o simplemente un patrón aleatorio en los ruidosos datos.

Un equipo de cosmólogos con sede en el University College de Londres (UCL), el Imperial College de Londres y el Instituto Perimeter de Física Teórica ha abordado ahora este problema.

“Es un problema estadístico y computacional muy complejo el buscar todos los posibles radios de colisión de las huellas en cualquier lugar del cielo”, dice el Dr. Hiranya Peiris, coautor de la investigación en el Departamento de Física y Astronomía de la UCL. “Pero eso es lo que picó mi curiosidad”.

El equipo llevó a cabo simulaciones de qué aspecto tendría en cielo con y sin colisiones cósmicas y desarrollaron un innovador algoritmo para determinar cuál encaja mejor con la gran cantidad de datos del CMB tomados por la sonda WMAP de la NASA. Pusieron el primer límite superior observacional a cuántas señales de colisiones de burbujas podría haber en el cielo del CMB.

Stephen Feeney, estudiante de doctorado de la UCL que creó el potente algoritmo de ordenador para buscar las reveladoras señales de colisiones entre “universos burbuja”, y que es coautor de los artículos de investigación, dijo: “El trabajo representa una oportunidad de poner a prueba una teoría que es realmente asombrosa: Que vivimos en un vasto multiverso, donde aparecen constantemente otros universos”.

Uno de los muchos dilemas a los que se enfrentan los físicos es que los humanos somos muy buenos obteniendo patrones concretos en los datos que pueden ser simples coincidencias. No obstante, el algoritmo del equipo es mucho más difícil de engañar, imponiendo unas reglas muy estrictas sobre si los datos encajan con un patrón o si el patrón es aleatorio.

El Dr. Daniel Mortlock, coautor del Departamento de Física del Imperial College de Londres, dijo: “Es demasiado fácil sobre-interpretar patrones interesantes en datos aleatorios (como la ‘cara de Marte’ que, cuando se vio más de cerca, resultó ser una montaña normal), por lo que tuvimos mucho cuidado en cómo de probable era que las señales de colisión de burbujas que encontramos hubiesen surgido por azar”.

Los autores enfatizan que estos primeros resultados no son lo bastante concluyentes para descartar el multiverso o detectar definitivamente la huella de una colisión de burbujas. Sin embargo, WMAP no tiene la última palabra: Los nuevos datos que actualmente están llegado del satélite Planck de la Agencia Espacial Europea deberían ayudar a resolver el misterio.

Para saber más: Multiverso… ¿multi qué? en Cuentos Cuánticos

La urbe no le sienta bien al cerebro

Vivir en una ciudad no es malo pero favorece la enfermedad mental - Los investigadores buscan el porqué y llaman a los urbanistas a no olvidarlo

Que vivir en la ciudad aumenta significativamente el riesgo de padecer depresión, ansiedad y sobre todo esquizofrenia se sabe hace décadas, y el vínculo es tan claro que los expertos aceptan que debe de haber una relación causal: en la vida urbana hay algo que no le sienta bien al cerebro humano. La cuestión es encontrar qué. Los culpables se buscan hace años: estrés, falta de apoyo social, mayor consumo de drogas... incluso un virus. Aún no hay una respuesta. La última pista llega de la neurociencia: un grupo de investigadores ha descubierto que el cerebro de quienes han crecido entre edificios reacciona de forma distinta al estrés social.

Las estadísticas apuntan al hábitat urbano, así sin más, como uno de los principales factores de riesgo para la esquizofrenia. Y el fenómeno debería ser tenido en cuenta -opinan los expertos- de cara a la planificación urbana de las megaciudades. Hoy en día las 500 ciudades de entre uno y 10 millones de habitantes que hay en el planeta albergan a más de la mitad de la población mundial, unos 3.300 millones de personas, y Naciones Unidas estima que hacia 2050 el porcentaje llegará al 70%.

Las primeras evidencias de que los habitantes de las ciudades sufren más esquizofrenia datan de los años cuarenta. Desde entonces no han dejado de explorarse hipótesis, peinando las estadísticas en busca de asociaciones que ayuden a enfocar el problema. Pero sigue faltando "el elemento clave para pasar de una mera asociación a un vínculo causal: el de un mecanismo plausible que describa las vías entre la exposición y la aparición de los síntomas psicóticos", dice Jim Van Os, del departamento de Psiquiatría y Neuropsicología de la Universidad de Maastricht (Holanda) y uno de los principales estudiosos en el área.

Se sabe ya que los sospechosos a los que apuntaría la intuición, aunque tal vez tengan un papel, no son los únicos culpables. Factores como pertenecer a una minoría, contar con una mayor o menor red social, el acceso a los servicios médicos y sociales o un mayor consumo de drogas han sido restados de la variable vida urbana, y el resultado es que vivir en la ciudad sigue sobresaliendo como factor de riesgo. Tampoco influyen cuestiones como malas condiciones prenatales o un parto complicado, ni la posición socioeconómica. Y la idea de que el culpable sea un virus es poco probable: los hogares con muchos miembros -en los que un hipotético contagio sería más probable- no son "un factor de riesgo para la esquizofrenia", dice Van Os.

¿Y si el culpable fuera el estrés? Se admite que los sucesos estresantes son un desencadenante de los trastornos de tipo psicótico, como la esquizofrenia. Y ese ha sido el punto de partida para los primeros neurocientíficos en abordar el misterio de las ciudades y la salud mental.

Andreas Meyer-Lindenberg, del Instituto Central de Salud Mental de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, se propuso escanear el cerebro de voluntarios procedentes de entornos rurales y urbanos en situaciones de estrés social. Diseñó un curioso experimento: mientras 32 estudiantes resolvían problemas aritméticos complejos, los experimentadores los estresaban con comentarios negativos y actitudes reprobatorias. "Les decíamos que sus resultados estaban siendo inferiores a la media, y les sugeríamos con impaciencia que se dieran un poco más de prisa...", ha contado Meyer-Lindenberg en Nature.

De entre las áreas cerebrales que se activaban durante la prueba, dos variaban en función de la procedencia urbana o rural de los voluntarios. La amígdala, un área clave en el procesado de las emociones, se activó exclusivamente en quienes vivían en ciudades en el momento de la prueba. El córtex cingulado -la región PACC-, que contribuye a regular la amígdala y a procesar emociones negativas, se activó más intensamente en quienes crecieron en ciudades. Los investigadores detectaron variaciones incluso según el tiempo transcurrido en la ciudad durante la infancia, y según el tamaño de la ciudad en cuestión.

La asociación aparecía tan clara que Meyer-Lindenberg desconfió y repitió el experimento con más voluntarios, teniendo en cuenta factores como -entre otros- edad, nivel educativo, ingresos, situación familiar, estado de salud, personalidad y estado de ánimo. Pero "ninguno de ellos alteraba el efecto de la urbanicidad, lo que sugiere que vivir en un ambiente urbano cambia la respuesta del cerebro en situaciones de estrés social, por un mecanismo claro aunque misterioso", escriben en un comentario en la misma revista Daniel P. Kennedy y Ralph Adolphs, del Instituto Tecnológico de California.

"Mucha gente especulaba con que el problema tenía que ver con entornos sociales, pero no había ninguna evidencia directa", ha comentado Meyer-Lindenberg a Nature. "Este es el primer mecanismo que relaciona las ciudades con la salud mental por vía del estrés".

Para Van Os se trata de "un interesante primer paso". Kristina Sundquist, de la Universidad de Lund, también dice que "los hallazgos son importantes", aunque no definitivos. Sundquist publicó en 2004 los resultados de un seguimiento a todos los suecos de entre 25 y 64 años tras su primer ingreso hospitalario por psicosis o depresión. "La incidencia aumenta con el grado de urbanización", escribe en The British Journal of Psichiatry; los habitantes de las áreas más densamente pobladas "tenían un riesgo entre un 68% y un 77% mayor de desarrollar psicosis, y entre un 12% y un 20% mayor de desarrollar depresión".

Ningún investigador defiende, no obstante, que sea malo vivir en las ciudades. En realidad es al contrario. Históricamente "la urbanización va asociada a un descenso en la mortalidad", y a que la mayor carga de enfermedad se deba a las dolencias crónicas de los mayores en vez de a las infantiles, escribía en Science en 2008 el epidemiólogo de la OMS Chistopher Dye. "Los habitantes de las ciudades, de media, disfrutan de mejores condiciones de salud que los de áreas rurales", dice Dye, y esto es así incluso considerando las grandes diferencias entre las ciudades de países ricos y pobres, y también dentro de la misma ciudad -las cifras son distintas en una ciudad de América Latina y una europea, pero también en los suburbios y el centro de Río de Janeiro, por ejemplo-.

Sin embargo, no siempre fue así. La mejor salud urbana es un triunfo ganado a pulso a base de mejoras higiénicas y sanitarias a mediados del siglo XIX, entre ellas la instalación de alcantarillado y el transporte de agua potable a los hogares. Y lo que temen Dye y otros expertos es que si el crecimiento urbano actual no se planifica, las futuras megaciudades podrían recordar al Londres o París de hace apenas siglo y medio.

"En la Europa del 1800 solo entre el 10% y el 15% de la población vivía en las ciudades, en parte por las atroces condiciones de vida", escribe Dye. "El cólera, la disentería, la viruela, la tuberculosis, el tifus y otras infecciones, agravadas por la desnutrición, hacían que las muertes, especialmente de los niños de menos de un año, superaran a los nacimientos".

Y la planificación del crecimiento urbano debería tener en cuenta también la salud mental, opina Sundquist: "Es importante que los expertos en urbanismo sepan más sobre los mecanismos específicos que actúan sobre la salud mental, y esto podemos proporcionarlo los investigadores". Ella coincide con Van Os en que hay que estudiar más el papel de factores como el soporte social y el grado de estrés cotidiano, y profundizar en las diferencias entre estilos de vida dentro de la propia ciudad. No es lo mismo, suponen, un entorno urbano con muchas zonas verdes que una zona industrial.

José Fariña Tojo, del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, admite la relación entre vida urbana y salud mental, y coincide en la necesidad de identificar el mecanismo subyacente: "Para planificar adecuadamente deberíamos saber cosas en este campo que todavía desconocemos". Director de un curso sobre Planificación Urbana Saludable de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Menorca en septiembre, y colaborador de la Red Española de Ciudades Saludables, Tojo cree que "los planificadores urbanos se han dormido un poco en los laureles" y no están considerando los nuevos retos: "Por supuesto se tiene en cuenta la contaminación del aire o el ruido. Pero también hay temas nuevos, como el estrés, el hecho de que se vaya a una sociedad de mayores, la necesidad del ejercicio físico o la de estar en un entorno con un cierto grado de naturaleza".

Ana Dolado, del estudio Araujo-Dolado Arquitectos, reflexiona sobre lo que considera un exceso de estímulos en el espacio urbano actual: "La ciudad es un soporte que cambia a una velocidad difícil de procesar. La gente reconoce el entorno pero no se identifica con él. El ritmo es tal que a los habitantes no les da tiempo a establecer vínculos con su espacio".

Conviene no dejarse llevar por ese ritmo frenético, dice Enrique Baca, jefe del servicio de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz. Y recuerda que, incluso en el entorno social urbano actual, "cada vez más exigente con el individuo" y que "cambia más rápido que nunca" -por ejemplo, con nuevas formas de comunicación instantánea y horarios laborales distintos a los tradicionales-, "hay elementos culturales protectores de la salud mental". Resume uno de ellos: "En vez de pasarte cuatro horas en Facebook, queda con un amigo a tomar una caña".

efecto mariposa

Otro excelente trabajo divulgativo de la gente de Sixty Symbols que explica lo que hay detrás del funcionamiento de los sistemas caóticos, especialmente su sensibilidad a las condiciones iniciales. Tan solo se necesitan una mesa de billar, un péndulo o una flor de riego.

Facebook presenta el “mapa de la amistad”

En este caso, la red social de Mark Zuckerberg presentó un gráfico esquemático que muestra los sitios del mundo donde más activas se encuentran las cuentas del sitio, y diferentes líneas que enlazan las regiones donde más interacción se da entre los usuarios.

La imagen en cuestión es la que encabeza este posteo, y pueden verla en tamaño completo si hacen click sobre ella. La verdad que, particularmente, me parece algo realmente impactante y nos demuestra el poder de llegada de Facebook.

Aquí no estamos haciendo ninguna valoración positiva o negativa de la red social, sino sobre el impresionante acceso a la interacción que les ha permitido a los usuarios, sin importar el lugar del mundo del que provengan.

Estoy seguro de que casi todos los que están leyendo esto tiene (al menos) un amigo en Facebook que no es de su mismo país. El sitio web de Mark Zuckerberg ha colaborado en la apertura de cualquier barrera territorial. Después podemos hablar de los pros y contras de la página, pero ese es otro tema.

El creador del “mapa de la amistad” fue Paul Butler, un joven empleado de Facebook, quien indicó que fue muy duro realizar semejante trabajo, debido a que había que remitir muchísima información a un simple gráfico. Pero la verdad que es impactante. Descarguen la imagen y navéguenla con zoom y se darán cuenta de lo que estoy hablando.

domingo, 14 de agosto de 2011

El inesperado alcance de una ilusión óptica descrita por Aristóteles

Una añeja ilusión óptica en que un objeto estático parece estar moviéndose o agrandándose después de que hayamos visto el movimiento de un fondo, y que fue documentada por vez primera por Aristóteles, sigue dando sorpresas a los científicos.

La última se ha producido en un estudio encaminado a determinar si esa ilusión óptica la experimentamos porque somos conscientes de que el fondo se está moviendo en una dirección, haciendo ello que nuestro cerebro cambie su marco de referencia para que podamos ignorar este movimiento, o si, por el contrario, se trata de una reacción esencialmente automática y subconsciente.

El equipo de Davis Glasser y Duje Tadin del Departamento de Ciencias Cognitivas y del Cerebro de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, y James Tsui y Christopher Pack del Instituto Neurológico de Montreal, Canadá, muestra que los humanos experimentamos ese efecto post-movimiento del fondo aunque dicho movimiento sea tan breve que ni siquiera podamos percibir si se dirige a la derecha o a la izquierda.

Incluso cuando a una persona se le muestra un video de un patrón gráfico en movimiento, durante sólo 25 milésimas de segundo, o sea tan corto que no se puede distinguir conscientemente la dirección en que se desplaza, el cerebro se ajusta automáticamente. Si al sujeto entonces se le muestra un objeto estático, le parecerá como si se moviera en la dirección opuesta al movimiento de aquel fondo.

![Imagen procedente del video de la ilusión óptica, de la Universidad de Rochester. (Foto: U. Rochester) [Img #3778]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3778.jpg)

En las grabaciones de una zona del cerebro especializada en el movimiento, los investigadores han descubierto neuronas que, tras una breve exposición al movimiento, responden a los objetos estáticos como si en realidad estuvieran en movimiento.

Los investigadores piensan que estas neuronas son responsables del movimiento aparente de objetos estáticos que la gente ve durante esa ilusión óptica.

Aquí puede verse una versión, preparada desde la Universidad de Rochester, de dicha ilusión óptica. Después de contemplar el movimiento de un fondo, la imagen estática de la mascota de la universidad parece estar expandiéndose cuando en realidad permanece inmóvil:

La última se ha producido en un estudio encaminado a determinar si esa ilusión óptica la experimentamos porque somos conscientes de que el fondo se está moviendo en una dirección, haciendo ello que nuestro cerebro cambie su marco de referencia para que podamos ignorar este movimiento, o si, por el contrario, se trata de una reacción esencialmente automática y subconsciente.

El equipo de Davis Glasser y Duje Tadin del Departamento de Ciencias Cognitivas y del Cerebro de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, y James Tsui y Christopher Pack del Instituto Neurológico de Montreal, Canadá, muestra que los humanos experimentamos ese efecto post-movimiento del fondo aunque dicho movimiento sea tan breve que ni siquiera podamos percibir si se dirige a la derecha o a la izquierda.

Incluso cuando a una persona se le muestra un video de un patrón gráfico en movimiento, durante sólo 25 milésimas de segundo, o sea tan corto que no se puede distinguir conscientemente la dirección en que se desplaza, el cerebro se ajusta automáticamente. Si al sujeto entonces se le muestra un objeto estático, le parecerá como si se moviera en la dirección opuesta al movimiento de aquel fondo.

![Imagen procedente del video de la ilusión óptica, de la Universidad de Rochester. (Foto: U. Rochester) [Img #3778]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3778.jpg)

En las grabaciones de una zona del cerebro especializada en el movimiento, los investigadores han descubierto neuronas que, tras una breve exposición al movimiento, responden a los objetos estáticos como si en realidad estuvieran en movimiento.

Los investigadores piensan que estas neuronas son responsables del movimiento aparente de objetos estáticos que la gente ve durante esa ilusión óptica.

Aquí puede verse una versión, preparada desde la Universidad de Rochester, de dicha ilusión óptica. Después de contemplar el movimiento de un fondo, la imagen estática de la mascota de la universidad parece estar expandiéndose cuando en realidad permanece inmóvil:

Tratamiento más eficaz para la pérdida de visión provocada por la diabetes

Se ha inventado un dispositivo que puede ser implantado detrás del ojo para liberar fármacos de modo controlado y bajo demanda, a fin de tratar daños en la retina causados por la diabetes. La retinopatía diabética es la principal causa de pérdida de visión en los pacientes con diabetes.

El innovador mecanismo de aplicación de fármacos es obra de un equipo de la Universidad de la Columbia Británica, en Canadá.

La ingeniera Fatemeh Nazly Pirmoradi, Mu Chiao (experto en nanociencia y sistemas microelectromecánicos para aplicaciones biológicas), y los especialistas en farmacología Helen Burt y John Jackson, se propusieron idear un modo seguro y eficaz de ayudar a los pacientes diabéticos a proteger su vista. A Chiao el tema le atañe de manera personal, ya que un miembro de su familia padece de retinopatía diabética.

El tratamiento actual para la retinopatía diabética es la terapia de láser, la cual tiene efectos secundarios, entre los que se encuentran quemaduras por el láser o pérdida de visión periférica o nocturna. Algunos fármacos también se pueden utilizar para tratar la enfermedad. Sin embargo, estos compuestos salen rápidamente del torrente sanguíneo, por lo que se requieren altas dosis, lo cual expone a otros tejidos a la toxicidad del producto.

El nuevo dispositivo no se ve afectado por estos problemas, al no usar láser y al poder liberar a conveniencia el fármaco en la zona de interés.

Una innovación crucial que también presenta el dispositivo es su capacidad de ser controlado a través de un campo magnético externo. El equipo logró esto sellando el depósito del dispositivo implantable (que no es más grande que la cabeza de un alfiler) con una membrana elástica sensible al magnetismo. Un campo magnético hace que la membrana se deforme y libere una cantidad específica del fármaco, de forma similar a como sale el agua al apretar una botella flexible.

![Esquema de la técnica. (Foto: UBC) [Img #3776]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3776.jpg)

Esquema de la técnica. (Foto: UBC)

Aunque el avance es muy prometedor, conviene aclarar que todavía pasarán varios años antes de que el nuevo dispositivo esté listo para su uso en pacientes. Hay aún que hacer mucho trabajo en términos de biocompatibilidad y optimización del funcionamiento.

La influencia del entorno sobre la propensión a padecer autismo

Un estudio muy detallado sobre unos 400 gemelos ha demostrado que los factores ambientales han sido subestimados, y la genética sobreestimada, en cuanto a sus respectivos papeles dentro de los trastornos del espectro autista.

En el estudio se ha descubierto que el entorno de los niños representa más de la mitad de la susceptibilidad, un 55 por ciento en la forma más severa de autismo, y un 58 por ciento en el espectro global de trastornos de esta clase. En cambio, la genética está implicada en el 37 y el 38 por ciento de riesgo respectivamente.

Éste es el estudio sobre gemelos más grande y riguroso que se ha realizado hasta la fecha para investigar el componente genético del autismo. El trabajo lo ha llevado a cabo un equipo de expertos del Instituto de Genética Humana de la Universidad de California en San Francisco, la Universidad de Stanford, el consorcio Kaiser Permanente, la Universidad de California en Davis, el AGRE (Autism Genetic Research Exchange) y el Departamento de Salud Pública de California.

El autismo se ha considerado el más heredable de todos los trastornos del desarrollo neurológico, y algunos estudios pequeños sobre gemelos sugieren una relación del 90 por ciento, tal como explica el genetista Neil Risch, coautor del estudio y director del Instituto de Genética Humana de la Universidad de California en San Francisco. Aunque el componente genético desempeña un papel importante, en el nuevo estudio ha sido eclipsado por los factores ambientales compartidos por los gemelos.

Cuáles son exactamente esos factores ambientales, es la pregunta crucial, y por ahora carece de respuesta. La manifestación de la enfermedad en niños de muy corta edad señala hacia causas en las primeras etapas de la vida y, posiblemente, durante el embarazo.

Los trastornos del espectro autista son una gama de desajustes complejos del desarrollo neurológico, caracterizados por problemas de integración social, dificultades de comunicación y patrones anómalos de comportamiento.

En la actualidad, se estima que 6 niños de cada 1.000 (o sea 1 de cada 166) padecen alguna forma de autismo, y las probabilidades de sufrirlo son cuatro veces mayores en los hombres que en las mujeres. Esa tasa es aproximadamente 10 veces la incidencia que tenía la enfermedad en la década de 1960, un incremento que ha llevado a redoblar los esfuerzos para identificar las causas de la enfermedad.

Las palomas recuerdan las caras de personas específicas

Una nueva investigación ha mostrado que las palomas salvajes, no adiestradas, pueden reconocer a personas específicas y no se dejan engañar por un cambio en la ropa.

El equipo de Dalila Bovet, de la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense, corrobora que las palomas urbanas que nunca han sido capturadas o manipuladas por seres humanos pueden reconocer a personas específicas, al parecer memorizando los rasgos faciales de cada humano de interés.

Aunque se han visto notables logros de percepción en palomas entrenadas en laboratorio, ésta es la primera investigación en que se aprecian habilidades similares en palomas no entrenadas.

En un parque del centro de París, dos investigadoras se relacionaron con palomas. Las dos son de edad y constitución física similares y del mismo color de piel. Pero cada una llevaba una bata larga de un color muy diferente. Una de ellas arrojaba comida a las palomas y no hacía nada más, permitiéndolas alimentarse. La otra era hostil con las palomas y las amenazó para ahuyentarlas. A esta sesión le siguió una segunda en la que ninguna de las dos ahuyentó a las palomas.

El experimento, que se repitió varias veces, mostró que las palomas reconocían a las investigadoras y seguían evitando a la que las había ahuyentado el primer día, incluso cuando ya no lo hacía. El intercambio de las batas de laboratorio durante los experimentos no confundió a las palomas, y continuaron evitando a la investigadora que inicialmente había sido hostil.

Todo apunta a que las palomas reconocían a las investigadoras por sus caras, ya que difícilmente podían hacerlo por rasgos como el color de la piel o la constitución física, al ser muy similares en ambas mujeres.

![Palomas. (Foto: Ahmed Belguermi) [Img #3796]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3796.jpg)

Palomas. (Foto: Ahmed Belguermi

También resulta destacable que las palomas, sin entrenamiento, espontáneamente decidieran descartar las batas de laboratorio como rasgo por el que identificar a las investigadoras, pese a que dichas batas representaban el 90 por ciento de la superficie visible del cuerpo de cada una.

Descartar la ropa como un modo de reconocer y centrarse en las caras, es una estrategia que denota una gran inteligencia, y que, viniendo de las palomas, sugiere que las aves han desarrollado habilidades muy eficaces para diferenciar entre individuos humanos. Esta llamativa capacidad especializada puede haberse forjado durante el largo período de asociación de las aves con los humanos, desde que se comenzó a domesticar a algunas especies, y también con la adaptación espontánea de otras a la vida en las ciudades humanas.

También resulta destacable que las palomas, sin entrenamiento, espontáneamente decidieran descartar las batas de laboratorio como rasgo por el que identificar a las investigadoras, pese a que dichas batas representaban el 90 por ciento de la superficie visible del cuerpo de cada una.

Descartar la ropa como un modo de reconocer y centrarse en las caras, es una estrategia que denota una gran inteligencia, y que, viniendo de las palomas, sugiere que las aves han desarrollado habilidades muy eficaces para diferenciar entre individuos humanos. Esta llamativa capacidad especializada puede haberse forjado durante el largo período de asociación de las aves con los humanos, desde que se comenzó a domesticar a algunas especies, y también con la adaptación espontánea de otras a la vida en las ciudades humanas.

humanos,

Identifican las señales que coordinan la formación del sistema nervioso periférico durante el desarrollo embrionario

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han determinado las señales clave para la coordinación de la formación del sistema nervioso central y periférico durante el desarrollo embrionario. La comunicación y coordinación de tejidos y órganos vecinos y, en particular, entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central (representado por la médula espinal y el cerebro) son fundamentales ya que permiten el establecimiento de estrechas relaciones funcionales tanto durante su formación como en el individuo adulto.

El tejido nervioso periférico se genera a partir de una población de células (llamadas células de la cresta neural) que se forman en el tubo neural embrionario (origen de la médula espinal y el cerebro) y que emigran de manera progresiva abandonando el tubo y colonizando tejidos y órganos periféricos.

El trabajo, realizado por el grupo de Aixa Morales y Ruth Diez del Corral, ambas del Instituto Cajal del CSIC, ha demostrado cuáles son las señales moleculares que permiten el desarrollo coordinado y continuo de las células neurales de la médula espinal y las del sistema nervioso periférico durante el progresivo crecimiento del embrión.

“Estas señales son el ácido retinoico (forma activa de la vitamina A) y el FGF (Fibroblast Growth Factor, en sus siglas en inglés) y controlan específicamente el momento correcto de la salida de las células de la cresta neural del tubo neural”, destaca Morales.

Este estudio permite conocer mejor los mecanismos moleculares que controlan el proceso de transición epitelio–mesénquima, que ocurre no sólo durante el desarrollo si no también en procesos patológicos como la metástasis tumoral.

![Embrión de pollo durante el desarrollo embrionario. En morado destacan las células de cresta neural. (Imagen: Aixa Morales-CSIC) [Img #3791]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3791.jpg)

“Por otro lado, este estudio permitirá explorar las bases moleculares de trastornos severos del desarrollo embrionario humano que cursan con fallos en la formación del sistema nervioso periférico como en el caso del megacolon aganglionar y otras neurocristopatías (enfermedades debidas a fallos en el desarrollo de la cresta neural)”, destacan las investigadoras del CSIC. (Fuente: CSIC)

El tejido nervioso periférico se genera a partir de una población de células (llamadas células de la cresta neural) que se forman en el tubo neural embrionario (origen de la médula espinal y el cerebro) y que emigran de manera progresiva abandonando el tubo y colonizando tejidos y órganos periféricos.

El trabajo, realizado por el grupo de Aixa Morales y Ruth Diez del Corral, ambas del Instituto Cajal del CSIC, ha demostrado cuáles son las señales moleculares que permiten el desarrollo coordinado y continuo de las células neurales de la médula espinal y las del sistema nervioso periférico durante el progresivo crecimiento del embrión.

“Estas señales son el ácido retinoico (forma activa de la vitamina A) y el FGF (Fibroblast Growth Factor, en sus siglas en inglés) y controlan específicamente el momento correcto de la salida de las células de la cresta neural del tubo neural”, destaca Morales.

Este estudio permite conocer mejor los mecanismos moleculares que controlan el proceso de transición epitelio–mesénquima, que ocurre no sólo durante el desarrollo si no también en procesos patológicos como la metástasis tumoral.

![Embrión de pollo durante el desarrollo embrionario. En morado destacan las células de cresta neural. (Imagen: Aixa Morales-CSIC) [Img #3791]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3791.jpg)

Embrión de pollo durante el desarrollo embrionario. En morado destacan las células de cresta neural. (Imagen: Aixa Morales-CSIC)

“Por otro lado, este estudio permitirá explorar las bases moleculares de trastornos severos del desarrollo embrionario humano que cursan con fallos en la formación del sistema nervioso periférico como en el caso del megacolon aganglionar y otras neurocristopatías (enfermedades debidas a fallos en el desarrollo de la cresta neural)”, destacan las investigadoras del CSIC. (Fuente: CSIC)

Definitivo: habrá un «remake» de Cosmos al completo en 2012

Tal y como cuenta el New York Times, la Fox ha encargado a National Geographic 13 episodios a modo de remake de Cosmos: un viaje personal, la obra de divulgación definitiva de Carl Sagan. En la nueva serie participarán Seth MacFarlane como coproductor –creador entre otras de Padre de familia y también Ann Druyan, viuda de Sagan, en el equipo creativo. El nuevo presentador/narrador podría ser el astrofísico Neil Tyson.

La serie original la vieron en los años 80 más de 400 millones de personas en 60 países diferentes; en la información que circula por ahí se dice que tal vez podría ser emitida en primer-time cuando se estrene – pero esta por ver que hoy en día pueda causar el mismo efecto que causó hace décadas.

(Vía Bad Astronomy.)

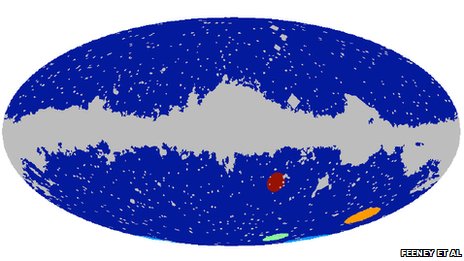

Científicos creen haber encontrado restos de otro universo «al fondo a la izquierda» del nuestro ;-)

La ubicación de los aseos en bares y restaurantes y el origen de nuestro universo nunca tuvieron tanto en común…

En fin, es que me hizo gracia el errorcillo de traducción de left por «izquierda» (en vez de por «restos») de este artículo de la BBC acerca de un reciente descubrimiento: un trabajo preliminar en el que los científicos plantean que quizá haya otros universos en otras «burbujas» según imágenes tomadas por la conocida sonda WMAP que se dedica a estas cosas:

El equipo encontró lo que podría ser evidencia de universos en burbujas (…) La idea del multiuniverso o universos múltiples es popular en la física moderna, pero es difícil encontrar pruebas experimentales (…) El trabajo preliminar, publicado en Physical Review D será reforzado valiéndose de información recogida por el telescopio Planck. Hasta ahora, el equipo ha estado examinando el suave resplandor -una asimetría anómala- que está a la izquierda de la formación de nuestro Universo, con los datos recolectados durante siete años por la sonda WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), que mide hasta el más mínimo detalle la radiación de fondo de microondas (CMB por sus siglas en inglés).El original, que está mucho mejor, aquí: «Multiverse» theory suggested by microwave background.

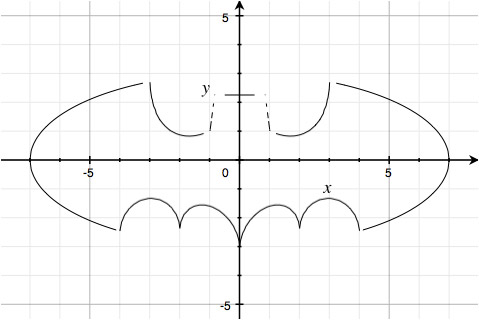

La curva de Batman: una curioso crossover entre matemáticas y cómics

Estos días circulaba por ahí una ecuación que genera el logo de Batman (tal vez debiéramos decir mas técnicamente el isotipo del Justiciero de Ghotam). El caso es que había incluso quien dudaba de que fuera cierta… ¡Ah, hombres de poca fe! En Stack Exchange han comprobado que definitivamente es válida: de hecho la han diseccionado meticulosamente para explicar el proceso que genera cada zona de la curva para regocijo de los frikis de las ecuaciones. Definitivamente, We love Math.

(Vía @algebrafact, donde lo denominan la exégesis de la curva de Batman)

(Vía @algebrafact, donde lo denominan la exégesis de la curva de Batman)

Los límites del cerebro: por qué no podemos ser más inteligentes

¿Tiene nuestro cerebro un límite físico? Millones de años de evolución han refinado tanto los procesos y conexiones neuronales que, en opinión de algunos expertos, resultan difícilmente mejorables. En un artículo publicado en Scientific American, el periodista Douglas Fox se plantea cuáles serían los principales problemas si abordáramos la mejora de nuestra inteligencia desde el punto de vista de la física y la ingeniería.

Las leyes de la termodinámica no hacen excepciones, tampoco con nuestro cerebro. Éste es el punto de partida para los científicos consultados por Douglas Fox para su artículo en la revista Scientific American, en el que se plantea si estamos cerca de "los límites de la inteligencia". ¿Podríamos tener un cerebro más grande, rápido y eficiente? Una aproximación intuitiva nos lleva a pensar que necesitamos más neuronas, más conexiones y, por tanto un mayor tamaño. Lo que nos muestran la experiencia y los estudios sobre la materia es que un cerebro más grande no equivale necesariamente a más inteligencia. El cerebro de una vaca, por ejemplo, es considerablemente más grande que el de un ratón y las diferencias no son proporcionales.

Para medir la relación entre el encéfalo y la masa corporal, los científicos utilizan el denominado "cociente de encefalización". Partiendo de esta base, un cerebro más grande proporciona ventajas cognitivas siempre y cuando tengamos en cuenta su relación con el tamaño del cuerpo, y el ser humano está en la parte alta de la pirámide. Pero esto no significa que aumentar indefinidamente el tamaño proporcione ventajas sin límite, puesto que nos encontramos con otras barreras, como el consumo energético o el tamaño y distancia entre las conexiones.

A medida que el cerebro aumenta, por ejemplo, se producen una serie de cambios sutiles en la propia estructura del cerebro. Las neuronas aumentan de tamaño y pueden conectarse con más compañeras. Pero este crecimiento aumenta a su vez la distancia entre neuronas, lo que significa que las conexiones deben ser más largas y la señal tarda más tiempo en viajar de un lugar a otro. ¿Cómo hacer que la señal viaje más rápido entre neuronas? La única contrapartida es aumentar el grosor de las conexiones, pero en este caso multiplica el consumo de energía, con lo que el sistema vuelve a hacerse ineficiente. Por otro lado, cuando aumenta el tejido cortical, la materia blanca - los axones- crece muchísimo más que la materia gris - que contiene el núcleo de las neuronas -, de modo que el tamaño del cerebro crecería exponencialmente.

En el caso de los primates superiores, incluidos los humanos, determinadas estructuras cerebrales han alcanzado cierto grado de optimización. La densidad de neuronas en nuestra corteza cerebral es considerablemente mayor que el de otras especies de mamíferos. Si seguimos la escala en la que aumenta el cerebro en los roedores, por ejemplo, un ratón que tuviera que alcanzar la cifra de 100.000 millones de neuronas (nuestro kilo y medio de masa encefálica) desarrollaría un cerebro de 45 kilos de peso.

Si aumentar el número de neuronas y de conexiones consume más energía, la solución podría venir entonces de cierto grado de "miniaturización" de los procesos. Desarrollar cerebros más densos, neuronas y conexiones más finas que consuman menos energía. Pero en este terreno encontramos otro límite físico, el mismo que se encuentran los ingenieros en el desarrollo de transistores: los canales iónicos de las neuronas parecen haberse reducido tanto como es posible, a partir de cierta reducción los niveles de ruido en la señal son demasiado grandes y las neuronas se disparan cuando no deben.

"De alguna manera", asegura el neurocientífico computacional Jan Karbowski en SciAm, "los cerebros deben optimizar numerosos parámetros simultáneamente, y debe haber algunas contrapartidas. Si quieres mejorar algo, estás fastidiando cualquier otra cosa". Si el cerebro humano se hace más grande tendrá problemas de consumo de energía, disipación del calor y de eficiencia. Desde luego, a pesar de lo que apunta el artículo, pensar en el límite evolutivo de algo resulta un poco ingenuo en términos biológicos. Cualquier estructura es susceptible de mejoras y cambios desde el punto de vista evolutivo, aunque nuestros conocimientos sobre física nos hagan más difícil imaginar cómo va a suceder.

Los insectos no mueren en los microondas

os insectos no mueren en los microondas

Imagina que un día llegas a casa y te encuentras una cucaracha en el microondas, y ni corto ni perezoso piesas "voy a freirla", pero ver con resignación que la muy cabrona se mueve de un lado a otro y no se muere.

La explicacion científica:

En realidad, el horno no se llena de microondas. Es un fino rayo que rebota por toda la cavidad y que nunca debería volver a su emisor, porque lo estropearía. La posición del emisor y los rebotes están perfectamente estudiados para que ese escenario no se presente nunca… a menos que aparezca algún elemento que refleje el rayo y empiece a rebotar donde no debiera (por eso no se pueden meter cosas metálicas).

que aparezca algún elemento que refleje el rayo y empiece a rebotar donde no debiera (por eso no se pueden meter cosas metálicas).

Dicho esto, es fácil suponer el por qué del plato giratorio: las microondas solo pasan por determinados puntos del horno , por lo que si el plato esta parado, solo se calientan algunas partes de la comida, mientras que otras se quedarían frías.

, por lo que si el plato esta parado, solo se calientan algunas partes de la comida, mientras que otras se quedarían frías.

Ahora vamos a la cucaracha:

La cucaracha se esta moviendo. Mientras no se acerque a los puntos ‘calientes’ esta tan segura como con el horno apagado. Cuando pasa por un punto caliente, huye de el (no es tonta) por lo que el calentamiento no llega a ser mortal (piensa como puedes pasar la mano por una llama rápidamente sin llegar a quemarte).

O sea que cualquier bicho (aunque no tan resistente como la cucaracha ..) que pueda ir lo suficientemente rapido como para esquivar los rayos del microondas, puede sobrevivir

..) que pueda ir lo suficientemente rapido como para esquivar los rayos del microondas, puede sobrevivir dentro.Como podéis comprobar, ésto es ciencia pura.

dentro.Como podéis comprobar, ésto es ciencia pura.

En realidad, el horno no se llena de microondas. Es un fino rayo que rebota por toda la cavidad y que nunca debería volver a su emisor, porque lo estropearía. La posición del emisor y los rebotes están perfectamente estudiados para que ese escenario no se presente nunca… a menos

que aparezca algún elemento que refleje el rayo y empiece a rebotar donde no debiera (por eso no se pueden meter cosas metálicas).

que aparezca algún elemento que refleje el rayo y empiece a rebotar donde no debiera (por eso no se pueden meter cosas metálicas). Dicho esto, es fácil suponer el por qué del plato giratorio: las microondas solo pasan por determinados puntos del horno

, por lo que si el plato esta parado, solo se calientan algunas partes de la comida, mientras que otras se quedarían frías.

, por lo que si el plato esta parado, solo se calientan algunas partes de la comida, mientras que otras se quedarían frías. Ahora vamos a la cucaracha:

La cucaracha se esta moviendo. Mientras no se acerque a los puntos ‘calientes’ esta tan segura como con el horno apagado. Cuando pasa por un punto caliente, huye de el (no es tonta) por lo que el calentamiento no llega a ser mortal (piensa como puedes pasar la mano por una llama rápidamente sin llegar a quemarte).

O sea que cualquier bicho (aunque no tan resistente como la cucaracha

..) que pueda ir lo suficientemente rapido como para esquivar los rayos del microondas, puede sobrevivir

..) que pueda ir lo suficientemente rapido como para esquivar los rayos del microondas, puede sobrevivir dentro.Como podéis comprobar, ésto es ciencia pura.

dentro.Como podéis comprobar, ésto es ciencia pura. sábado, 6 de agosto de 2011

La evolución de los huesos parietales se relaciona con cambios cerebrales en el género 'Homo'

Según un estudio del CENIEH, la particular curvatura de la superficie parietal en el Homo sapiens se relaciona con la evolución de las áreas cerebrales, que en nuestra especie podrían haber impulsado un cambio importante en la organización neural y cognitiva.

Un análisis métrico de las proporciones y de las variaciones de los huesos parietales del género humano, titulado “A bivariate approach to the variation of the parietal curvature in the genus Homo”, evidencia cambios anatómicos en la organización de los huesos parietales en nuestra propia especie, asociados a variaciones de las correspondientes áreas corticales.

El trabajo se acaba de publicar en la revista Anatomical Record y su investigador principal es Emiliano Bruner, responsable del Grupo de Paleoneurobiología de Homínidos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Como explica Bruner, la especie humana moderna se caracteriza para una geometría del cerebro más esférica, asociada sobre todo a la morfología de los huesos parietales, que forman la parte posterior de la bóveda craneal. En su trabajo se cuantifica la particular curvatura de la superficie parietal en Homo sapiens a nivel endocraneal, esto es, a nivel de la corteza cerebral. La forma y el desarrollo de estos componentes neurocraneales se relacionan con la evolución de las respectivas áreas cerebrales, los lóbulos parietales, que en nuestra especie podrían haber impulsado un cambio importante en la organización neural y cognitiva.

![(Foto: CENIEH) [Img #3737]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3737.jpg)

En este estudio han participado también el científico Ralph Holloway de la Universidad de Columbia, de Nueva York, padre histórico de la Paleoneurología de Homínidos; y José Manuel de la Cuétara, investigador del CENIEH. (Fuente: CENIEH)

Un análisis métrico de las proporciones y de las variaciones de los huesos parietales del género humano, titulado “A bivariate approach to the variation of the parietal curvature in the genus Homo”, evidencia cambios anatómicos en la organización de los huesos parietales en nuestra propia especie, asociados a variaciones de las correspondientes áreas corticales.

El trabajo se acaba de publicar en la revista Anatomical Record y su investigador principal es Emiliano Bruner, responsable del Grupo de Paleoneurobiología de Homínidos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Como explica Bruner, la especie humana moderna se caracteriza para una geometría del cerebro más esférica, asociada sobre todo a la morfología de los huesos parietales, que forman la parte posterior de la bóveda craneal. En su trabajo se cuantifica la particular curvatura de la superficie parietal en Homo sapiens a nivel endocraneal, esto es, a nivel de la corteza cerebral. La forma y el desarrollo de estos componentes neurocraneales se relacionan con la evolución de las respectivas áreas cerebrales, los lóbulos parietales, que en nuestra especie podrían haber impulsado un cambio importante en la organización neural y cognitiva.

![(Foto: CENIEH) [Img #3737]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3737.jpg)

(Foto: CENIEH)

En este estudio han participado también el científico Ralph Holloway de la Universidad de Columbia, de Nueva York, padre histórico de la Paleoneurología de Homínidos; y José Manuel de la Cuétara, investigador del CENIEH. (Fuente: CENIEH)

De kilómetros a millas gracias a la secuencia de Fibonacci

De este modo, basta buscar el valor aproximado a convertir en la secuencia (por ejemplo: 55 millas) y el siguiente (89) será el equivalente en kilómetros... o al revés (el valor exacto de la conversión sería 88,5). Los valores de la secuencia de Fibonacci, para quien no lo recuerde, se obtienen sumando los dos términos anteriores.

Nunca se sabe cuándo vas a poder necesitar esto, ¡pero bueno es saberlo!

16 horas 14 minutos 18 segundos en 34 años

Lanzada hace casi 34 años, la sonda Voyager 1, que aún no ha salido del sistema solar, ha recorrido en todo este tiempo sólo 16 horas 14 minutos 18 segundos luz, unos 17.350 millones de kilómetros. La estrella más próxima, Próxima Centauri, está a unos 4,22 años luz de la Tierra. Realmente, las estrellas quedan muy, muy lejos [Fuente: @Voyager2]

Una visión positiva del autismo

.

con diversas acciones en marcha, incluyendo el grupo de

Facebook Acciones contra los mitos del autismo.

Esto es debido a que

Esta acción parece hoy en día algo recomendable y que puede resultar tan positiva como cuando hace ya décadas se desterró el término subnormal del diccionario de insultos y hoy en día sólo un necio osaría emplearlo.

El cerebro de este tipo de personas simplemente está cableado de otra forma: en raras ocasiones incluso sucede que esa circunstancia les proporciona una especie de superpoder que nos permite identificarlos con genios o «personas extraordinarias», capaces de proezas que se nos escapan al resto de la humanidad. Todos somos somos diferentes pero todos somos iguales, es uno de los lemas que puede aplicarse tanto aquí como en cualquier otra circunstancia de la vida.

Recomiendo revisitar Mi Hermanito de la Luna: un cortometraje cien por cien entrañable en el que el que una niña de cinco años cuenta como es convivir con su hermanito autista.

Hay en marcha una Campaña de concienciación sobre el autismo sin mitos ni usos peyorativos

con diversas acciones en marcha, incluyendo el grupo de

Facebook Acciones contra los mitos del autismo.

Esto es debido a que

cada vez se utiliza con más frecuencia el término «autismo» asociado a connotaciones negativas porque se parte de mitos e informaciones falsas como: las personas con autismo no pueden interactuar o comunicarse; las personas con autismo viven en su mundo; las personas con autismo son incapaces de sentir, etc.Según el Instituto de Salud Carlos III, uno de cada 150 niños presenta algún trastorno dentro del espectro y hay más de 200.000 afectados en España; unos 67 millones en todo el mundo. Tanto los familiares como los profesionales que conviven con niños y adultos autistas luchan a diario por evitar que se use el término de forma que pueda resultar denigrante.

Es decir, leemos en los medios de comunicación «gobierno autista» o «fulanito es autista» cuando quieren expresar que ese gobierno o esa persona no cumple con su trabajo, no escucha, no se entera de la realidad, no muestra empatía con los problemas, es incapaz de ofrecer soluciones, etc. Generalmente es por desconocimiento, moda, inercia social o por la definición que hay del autismo en los diccionarios más que por mala intención, pero ya es el momento de que con información y respeto les hagamos ver que están equivocados con ese uso metafórico y que el uso del término «autismo» de forma peyorativa causa un daño innecesario.

Esta acción parece hoy en día algo recomendable y que puede resultar tan positiva como cuando hace ya décadas se desterró el término subnormal del diccionario de insultos y hoy en día sólo un necio osaría emplearlo.

El cerebro de este tipo de personas simplemente está cableado de otra forma: en raras ocasiones incluso sucede que esa circunstancia les proporciona una especie de superpoder que nos permite identificarlos con genios o «personas extraordinarias», capaces de proezas que se nos escapan al resto de la humanidad. Todos somos somos diferentes pero todos somos iguales, es uno de los lemas que puede aplicarse tanto aquí como en cualquier otra circunstancia de la vida.

Recomiendo revisitar Mi Hermanito de la Luna: un cortometraje cien por cien entrañable en el que el que una niña de cinco años cuenta como es convivir con su hermanito autista.

La necesidad de hacer tareas manuales de precisión promovió el desarrollo del cerebro humano hace 80.000 años

Llevó mucho tiempo perfeccionar la tecnología de las puntas de lanza. Fueron necesarias una cuidadosa planificación y una mayor interacción social, a través de generaciones. Todo este proceso estimuló el desarrollo de nuevas habilidades en el cerebro humano.

Hace 200.000 años, pequeños grupos de personas poblaban África. Presentaban un aspecto anatómico semejante al nuestro, pero no pensaban como los humanos lo hacemos actualmente.

Los estudios de fósiles y la tasa de mutaciones del ADN muestran que la especie humana a la que pertenecemos, el Homo sapiens sapiens, ha existido desde hace 200.000 años.

Sin embargo, las investigaciones arqueológicas de los últimos años, han demostrado que, aunque las huellas más antiguas de los humanos modernos datan de hace 200.000 años, el desarrollo de la conducta cognitiva moderna es probablemente mucho más reciente.

Durante unos 100.000 años, existieron individuos parecidos a nosotros. Pero actuaban sobre la base de estructuras cognitivas en las que nosotros sólo nos reconoceríamos parcialmente, y que no definen en la actualidad el comportamiento moderno.

Es precisamente ese período de transformación el que han estudiado los investigadores de la Universidad de Lund en Suecia.

![Cuevas en las que pudieron vivir los humanos primitivos. (Foto: Lund U.) [Img #3675]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3675.jpg)

Cuevas en las que udieron vivir los humanos primitivos. (Foto: Lund U.)

Lo descubierto por el equipo de Anders Hogberg demuestra que la gente de aquella época utilizaba una tecnología bastante avanzada para la producción de puntas de lanza, y que el complejo proceso de elaboración de las mismas desarrolló la memoria de trabajo y reforzó la vida social de los seres humanos.

El paso de la tecnología de una generación a otra, de los adultos a los niños, constituyó un proceso de aprendizaje cultural que creó una sociedad más avanzada respecto a la anterior, desde el punto de vista social. Esto influyó en el desarrollo del cerebro humano y en su capacidad cognitiva.

La uva protege de la radiación ultravioleta

Algunos compuestos de la uva ayudan a las células de la piel a protegerse frente a la radiación ultravioleta del Sol, según un estudio de investigadores de la Universidad de Barcelona y del CSIC. El trabajo apoya el uso de las uvas o sus derivados en los protectores solares.

La principal causa ambiental de las enfermedades cutáneas son los rayos ultravioleta (UV) solares, que provocan la aparición de células malignas en la piel, quemaduras y eritema solar, así como envejecimiento prematuro de la dermis y epidermis. Ahora, un estudio español ha probado que algunas sustancias de la uva pueden reducir el daño celular en la piel expuesta a esta radiación.

Los rayos UV actúan sobre la piel activando ‘especies reactivas de oxígeno’ (ERO). Estos compuestos, a su vez, oxidan macromoléculas como lípidos y ADN, y disparan determinadas reacciones y enzimas (JNK y p38MAPK) que inducen la muerte celular.

Un grupo de científicos de la Universidad de Barcelona y del CSIC han demostrado que algunas sustancias polifenólicas extraídas de la uva (flavanoles) pueden reducir la formación de las ERO en células epidérmicas humanas a las que se ha expuesto a radiación ultravioleta de onda larga (UVA) y media (UVB). El estudio, realizado in vitro en el laboratorio, se publica en el Journal of Agricultural and Food Chemistry.

“Estas fracciones polifenólicas inhiben la generación de las ERO y, por tanto, también la consecuente activación de las enzimas JNK y p38, por lo que ejercen un efecto protector frente a la radiación ultravioleta del Sol”, destaca a SINC Marta Cascante, bioquímica de la Universidad de Barcelona y directora del trabajo.

![(Foto: Olmo Calvo/SINC) [Img #3656]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3656.jpg)

La principal causa ambiental de las enfermedades cutáneas son los rayos ultravioleta (UV) solares, que provocan la aparición de células malignas en la piel, quemaduras y eritema solar, así como envejecimiento prematuro de la dermis y epidermis. Ahora, un estudio español ha probado que algunas sustancias de la uva pueden reducir el daño celular en la piel expuesta a esta radiación.

Los rayos UV actúan sobre la piel activando ‘especies reactivas de oxígeno’ (ERO). Estos compuestos, a su vez, oxidan macromoléculas como lípidos y ADN, y disparan determinadas reacciones y enzimas (JNK y p38MAPK) que inducen la muerte celular.

Un grupo de científicos de la Universidad de Barcelona y del CSIC han demostrado que algunas sustancias polifenólicas extraídas de la uva (flavanoles) pueden reducir la formación de las ERO en células epidérmicas humanas a las que se ha expuesto a radiación ultravioleta de onda larga (UVA) y media (UVB). El estudio, realizado in vitro en el laboratorio, se publica en el Journal of Agricultural and Food Chemistry.

“Estas fracciones polifenólicas inhiben la generación de las ERO y, por tanto, también la consecuente activación de las enzimas JNK y p38, por lo que ejercen un efecto protector frente a la radiación ultravioleta del Sol”, destaca a SINC Marta Cascante, bioquímica de la Universidad de Barcelona y directora del trabajo.

![(Foto: Olmo Calvo/SINC) [Img #3656]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3656.jpg)

(Foto: Olmo Calvo/SINC)

Los investigadores han detectado que la capacidad fotoprotectora de los flavanoles es mayor cuando presentan un mayor grado de polimerización y galoización (formación de compuestos con ácido gálico).

El estudio señala que estos resultados “alentadores” los debe tener en cuenta la farmacología clínica que trabaja con extractos polifenólicos de origen vegetal para el desarrollo de nuevos agentes de fotoprotección cutánea.En la actualidad ya se comercializan cosméticos y fármacos con compuestos de uva, pero hasta ahora no se conoce bien cómo actúan en las células. “Este trabajo apoya el uso de estos productos para proteger la piel del daño y la muerte celular originados por la radiación solar, además de aportar conocimiento sobre su mecanismo de actuación”, concluye Cascante. (Fuente: SINC)

Un año aprendiendo matemáticas cambia de manera notable el funcionamiento del cerebro

Se ha demostrado que un solo año de lecciones de matemáticas está asociado a cambios grandes e inesperados en la forma en que el cerebro enfoca la solución de problemas, y estos cambios se pueden detectar en los escaneos cerebrales de niños de segundo curso y de tercero.

El hallazgo es el resultado más nuevo en la línea de investigación seguida por el equipo de Vinod Menon, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento, así como de neurología, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Menon y sus colaboradores están profundizando en los entresijos de cómo los niños desarrollan habilidades para resolver problemas, con el fin de encontrar mejores métodos de enseñanza para los niños que tienen dificultades en aprender matemáticas.

El último estudio del equipo de Menon es el primero en abordar la cuestión de cómo un año de clases de matemáticas elementales cambia el funcionamiento del cerebro en algunos aspectos.

La investigación demuestra que después del tercer curso, enfrentarse a los problemas aritméticos requiere de nuevos e inesperados patrones de comunicación neuronal entre regiones del cerebro implicadas en el pensamiento numérico y la memoria de trabajo.

La sorpresa es que se aprecian cambios cerebrales significativos en tan sólo un año, tal como subraya Menon.

![(Imagen: NCYT/JMC) [Img #3660]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3660.jpg)

El estudio revela que existen diferencias, respecto al modo de trabajar del cerebro, de un año al siguiente. No se trata tanto de cambios estructurales, sino de cambios en el modo en que las diferentes regiones del cerebro responden ante tareas aritméticas simples o complejas.

El hallazgo es el resultado más nuevo en la línea de investigación seguida por el equipo de Vinod Menon, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento, así como de neurología, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Menon y sus colaboradores están profundizando en los entresijos de cómo los niños desarrollan habilidades para resolver problemas, con el fin de encontrar mejores métodos de enseñanza para los niños que tienen dificultades en aprender matemáticas.

El último estudio del equipo de Menon es el primero en abordar la cuestión de cómo un año de clases de matemáticas elementales cambia el funcionamiento del cerebro en algunos aspectos.

La investigación demuestra que después del tercer curso, enfrentarse a los problemas aritméticos requiere de nuevos e inesperados patrones de comunicación neuronal entre regiones del cerebro implicadas en el pensamiento numérico y la memoria de trabajo.

La sorpresa es que se aprecian cambios cerebrales significativos en tan sólo un año, tal como subraya Menon.

![(Imagen: NCYT/JMC) [Img #3660]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3660.jpg)

(Imagen: NCYT/JMC)

El hallazgo pudo hacerse gracias, en parte, al periodo de tiempo escogido. El estudio se centró en los cambios cerebrales acaecidos durante un intervalo de un año, entre el segundo curso y el tercero, en vez de estar orientado a analizar los cambios en el desarrollo que se producen desde la etapa infantil hasta la adolescencia, o desde ésta hasta la edad adulta, como suele ser lo habitual en investigaciones sobre el desarrollo mental.

A pesar de las muchas diferencias individuales, un año de escolarización tiene, como promedio, el impacto principal, o uno de los principales, sobre las habilidades mentales y el funcionamiento del cerebro.

El estudio revela que existen diferencias, respecto al modo de trabajar del cerebro, de un año al siguiente. No se trata tanto de cambios estructurales, sino de cambios en el modo en que las diferentes regiones del cerebro responden ante tareas aritméticas simples o complejas.

¿Cómo reconocemos rostros?

¿Cómo reconocemos un rostro? ¿Advertimos características "locales", como un ojo o una boca, y extrapolamos a partir de ahí? ¿O distinguimos directamente la configuración "global", es decir la estructura facial y la distancia entre los rasgos locales?

Los psicólogos Sébastien Miellet y Philippe G. Schyns, de la Universidad de Glasgow en Escocia, y Roberto Caldara, de la Universidad de Friburgo en Suiza, han resuelto el añejo debate entre los científicos que defendían la estrategia "local" y los que defendían la estrategia "global".

Para obtener los datos cruciales, los investigadores desarrollaron un método, llamado iHybrid, que detecta qué información es usada para identificar un rostro. Los aspectos tecnológicos del experimento son complejos. En esencia, los investigadores crearon imágenes híbridas de pares de hombres famosos y las manipularon para crear un rostro que se pareciera por igual a ambos hombres.

Mientras un sistema de seguimiento de los ojos localizaba adónde miraba exactamente el sujeto en cada momento, iHybrid integraba fluidamente los dos rostros con el fin de mostrar un rostro cerca del lugar hacia donde miraba el individuo y el otro en el área circundante. A los participantes se les preguntó qué veían. Como la imagen era un híbrido, podían decir que era uno o ninguno de los dos hombres.

Cuando la persona se fijaba primero en los ojos o la boca, identificaba el rostro con una estrategia local, aunque su mirada se trasladara posteriormente. Si primero se fijaba en el centro del rostro, adoptaba un procesamiento global. Sin embargo, el mismo participante podía utilizar una estrategia global en una prueba y una local en la siguiente.

![Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa reveló que la transformación gradual de una imagen en otra (morphing) de retratos robot hechos a partir de los recuerdos de testigos, mejora el resultado. (Foto: ISU) [Img #3672]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3672.jpg)

En conclusión, el procesamiento de rostros no se basa en un sistema rígido o en una estrategia de muestreo de información única e inamovible. En realidad, usamos tanto la estrategia global como la local para identificar rostros.

Los psicólogos Sébastien Miellet y Philippe G. Schyns, de la Universidad de Glasgow en Escocia, y Roberto Caldara, de la Universidad de Friburgo en Suiza, han resuelto el añejo debate entre los científicos que defendían la estrategia "local" y los que defendían la estrategia "global".

Para obtener los datos cruciales, los investigadores desarrollaron un método, llamado iHybrid, que detecta qué información es usada para identificar un rostro. Los aspectos tecnológicos del experimento son complejos. En esencia, los investigadores crearon imágenes híbridas de pares de hombres famosos y las manipularon para crear un rostro que se pareciera por igual a ambos hombres.

Mientras un sistema de seguimiento de los ojos localizaba adónde miraba exactamente el sujeto en cada momento, iHybrid integraba fluidamente los dos rostros con el fin de mostrar un rostro cerca del lugar hacia donde miraba el individuo y el otro en el área circundante. A los participantes se les preguntó qué veían. Como la imagen era un híbrido, podían decir que era uno o ninguno de los dos hombres.

Cuando la persona se fijaba primero en los ojos o la boca, identificaba el rostro con una estrategia local, aunque su mirada se trasladara posteriormente. Si primero se fijaba en el centro del rostro, adoptaba un procesamiento global. Sin embargo, el mismo participante podía utilizar una estrategia global en una prueba y una local en la siguiente.

![Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa reveló que la transformación gradual de una imagen en otra (morphing) de retratos robot hechos a partir de los recuerdos de testigos, mejora el resultado. (Foto: ISU) [Img #3672]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_3672.jpg)

Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa reveló que la transformación gradual de una imagen en otra (morphing) de retratos robot hechos a partir de los recuerdos de testigos, mejora el resultado. (Foto: ISU)

En conclusión, el procesamiento de rostros no se basa en un sistema rígido o en una estrategia de muestreo de información única e inamovible. En realidad, usamos tanto la estrategia global como la local para identificar rostros.

viernes, 5 de agosto de 2011

Antimateria explicada en 60 segundos.

Artículo publicado por Michael Doser en octubre/noviembre de 2004 en Symmetry Magazine.

La antimateria está hecha de partículas con características opuestas a las de las partículas de materia usuales. Considera esta analogía: cava un agujero, y haz una colina con la tierra excavada. El agujero y la colina tienen características opuestas – el volumen de la tierra en la colina y el del agujero de donde se ha sacado la tierra. Para las partículas, propiedades como la carga eléctrica, son opuestas a las de sus antipartículas – una positiva y la otra de la misma magnitud, pero negativa. También, la antimateria aniquilará a la materia en una explosión de energía, así como la colina llena el agujero, desapareciendo así ambos.

Parece que el universo no contiene cantidades significantes de antimateria, a pesar de que deberían haber sido creada en cantidades iguales a la materia durante el big bang. Entonces, ¿dónde ha ido a parar toda la antimateria? Una posible explicación podría ser una ligera diferencia en las propiedades de la materia y la antimateria, llevando a un ligero exceso de materia que sobrevivió al cataclismo inicial de aniquilación de materia y antimateria.

Experimentadores en el CERN, Fermilab, SLAC y KEK estan produciendo antimateria en aceleradores de partículas para buscar y estudiar esta diferencia. La antimateria tiene tambien aplicaciones médicas en la vida real, como la tomografía por emisión de positrones. Pero, como producir antimateria incluso en cantidades minúsculas es muy difícil, nunca podrá ser el combustible de una futura nave interestelar.

lunes, 1 de agosto de 2011

La gente infeliz evita el contacto visual

Las personas que están tristes o deprimidas evitan el contacto visual, según la nueva investigación de un psicólogo de la Universidad de Anglia Ruskin.

Dr. Peter Hills, profesor de Psicología en la Univ. Anglia Ruskin, ha llevado a cabo experimentos para descubrir cómo el estado de ánimo influye en la forma que los individuos miran a otras personas.

La investigación, co-escrito por el doctor Michael Lewis de la Universidad de Cardiff, fue publicada en la última edición de la Revista Británica de Psicología, y muestra que las personas felices tienen más probabilidades de detectar cambios en los ojos de los participantes que no están contentos.

"Las personas deprimidas tienden a evitar el contacto visual tanto en las situaciones sociales como en los estudios experimentales, mientras que las personas felices buscan activamente el contacto visual", señaló el doctor Hills, que también descubrió que en la gente triste se notaban con mayor precisión cambios "externos", como cambios de peinado.

Una propuesta del Dr. Hills es que la evitación del contacto visual puede aumentar la depresión entre las personas infelices, ya que los conduce al aislamiento.

"Al evitar el contacto visual, las personas tristes interrumpen la fluidez social normal, lo que les puede llevar a rehuir ciertas situaciones sociales", explicó. "Pese a que esto, en principio, puede reducir la ansiedad causada por la situación en sí, en realidad incrementa el aislamiento social y profundiza en su ya triste estado de ánimo."

"Una perspectiva alternativa sobre estos hallazgos, es que en vez de que los participantes con tristeza inducida evitaran los ojos, procesaran las caras basándose en las características externas, como el pelo, en lugar de las características internas. Las características internas incluyen los ojos y la nariz, que son las que se utilizan normalmente para reconocer caras familiares.

"Por lo tanto, los participantes con tristeza inducida pudieron tratar todas las caras de la misma manera, como si fueran todos desconocidos, lo que a su vez aumentaba el riesgo de aislamiento social."

Los doctores Hills y Lewis, construyeron 12 "prototipos de rostros", usando un sistema por ordenador basado en la reconstrucción de caras. Este software permite seleccionar un conjunto de características, como la forma de la cabeza, peinado, ojos, cejas, nariz, boca y la forma de la barbilla. Estas funciones fueron más tarde agrandadas, encogidas o movidas, en relación con las otras características.

Para inducir un estado de ánimo determinado, los participantes realizaron una tarea de memoria autobiográfica mientras escuchaban piezas musicales específicas, que fueron seleccionadas tras haber sido probadas con estudiantes de psicología en un estudio previo.

Se escogió el "Réquiem" de Mozart para inducir un estado triste, la música de El Equipo A para un estado alegre, y el tema de "La caza del Octubre Rojo" para un estado neutral.

Explican la desaparición de los neandertales en Europa

Los neandertales dejaron de existir en Europa hace 40.000 años y aún no había explicación científica para esta desaparición. Una investigación de la Universidad de Cambridge publicada en Science apunta a que fue la invasión del más avanzado Homo sapiens, al llegar desde África en poblaciones hasta diez veces mayores, la que acabó conquistando el territorio de los neandertales.

¿Qué hizo que los neandertales, que dominaron Europa durante 300.000 años y se habían reproducido y sobrevivido a las frías temperaturas desaparecieran abruptamente? Un estudio publicado esta semana en la revista Science podría ofrecer una explicación a esta cuestión que ha intrigado a los científicos durante décadas.

Un equipo de la Universidad de Cambridge ha podido determinar mediante métodos analíticos detallados que la invasión de la población del Homo sapiens, una especie procedente de África, era en algunos lugares hasta diez veces mayor que la del propio neandertal. La supremacía numérica del Homo sapiens, sus técnicas más avanzadas y su mayor dominio de la técnica habrían hecho que fuese capaz de aprovechar de forma más eficiente los escasos recursos en disputa, favoreciendo la fulminante desaparición del neandertal.